【現在募集中】全3回|ブラインドテイスティング実践編 講師 井黒 卓

人気のワイン本が講座に!

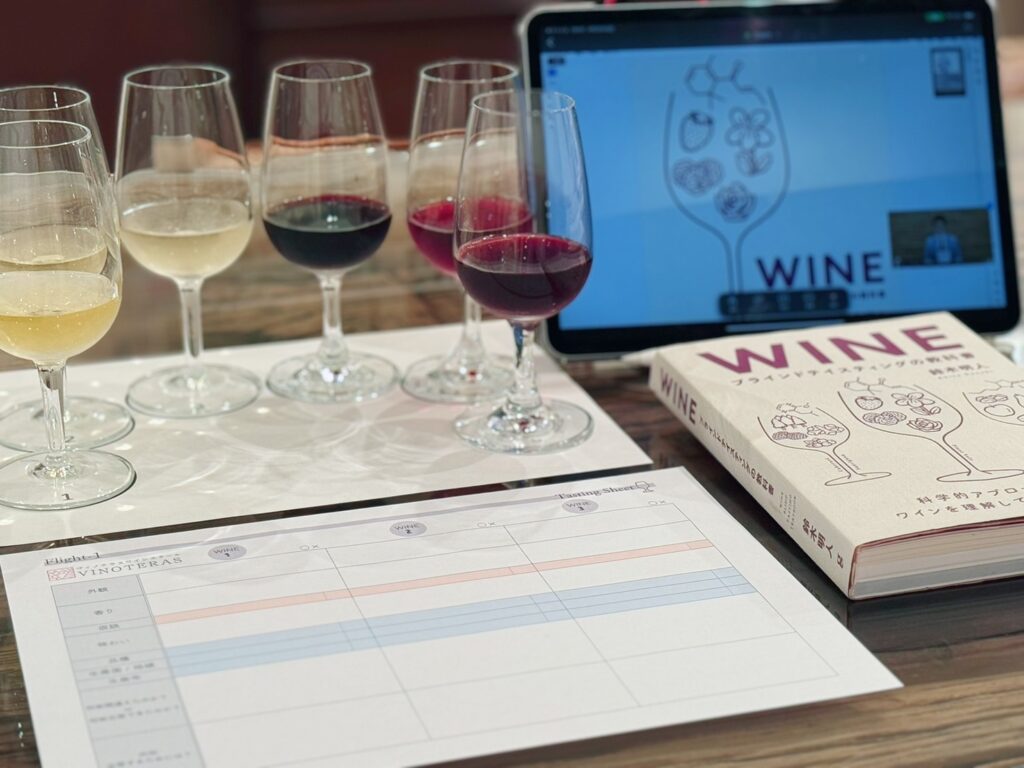

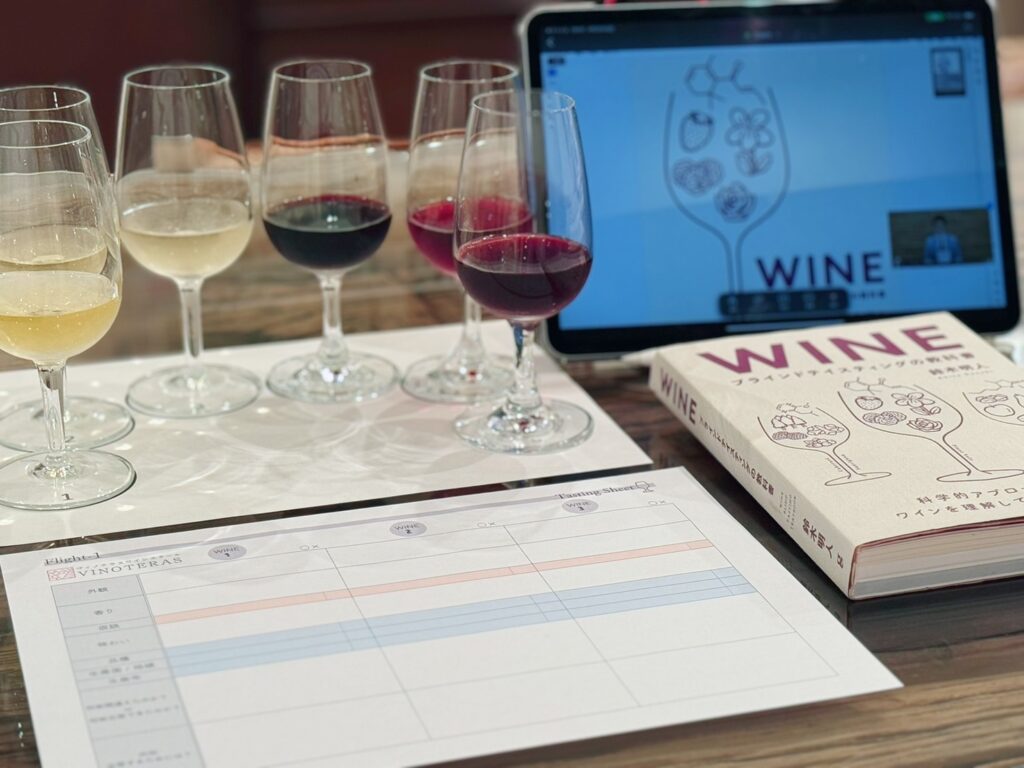

鈴木明人先生の著書「WINE ブラインドテイスティングの教科書 科学的アプローチからワインを理解して品種を当てる」をテキストとして用いる初の講座が開催。この本はAmazonの売れ筋ランキング「本/ワイン」カテゴリにおいてベストセラー第1位を獲得。増刷、さらに台湾・韓国での翻訳版の出版も決定しているそうです。

Ryoko

Ryoko私も発売後すぐに購入。ワインの勉強をしている友人にもプレゼントしました。ソムリエ・ワインエキスパート受験を控える方のテイスティング対策本としてもおすすめです。

鈴木明人先生は、2024年に開催された第4回ヴィノテラスカップ(詳細は下記リンク参照)で見事優勝された実力者。

そんな鈴木先生から直接ブラインドテイスティングを学べる、貴重な機会です。

【決勝戦レポート】第4回ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト|ヴィノカップ

講座の概要

| 第1回 4月25日(金) | 人間の感覚 |

| 第2回 5月30日(金) | ワインの成分 |

| 第3回 6月20日(金) | ワインの評価項目 白ワイン編 |

| 第4回 7月18日(金) | ワインの評価項目 赤ワイン編 |

| 第5回 8月22日(金) | 白ワインの醸造とブドウ品種 |

| 第6回 9月19日(金) | 赤ワインの醸造とブドウ品種 |

鈴木先生の著書である「WINE ブラインドテイスティングの教科書」をもとに、ブラインドテイスティングのプロセスを紐解く全6回の講座。単発受講も可能です。

鈴木先生ならではの科学的な視点からワインを正しく理解するメソッドを解説。本の中に登場する難しい内容や専門用語などをかみ砕いて丁寧にお伝えくださいました。

鈴木先生は最先端研究からの知識を生かし、海外の科学論文からワインに関する情報をピックアップしてブログや講座で発信されています。

初回となる第1回は、ワインの香りや味わいを感じる前に欠かせない「感覚そのものを理解すること」がテーマでした。

「ブラインドテイスティング力が思うように伸びないのは、能力の問題ではなく、“意識の向け方”にヒントがあるかもしれない」――そんな新たな気づきを得られる内容でした。

第1回|印象に残った学び|バイアスにかからないように努力する

講座の中で特に印象的だったのは、鈴木先生の「自分はバイアスにかかる存在だと知ること、かかっていないかを常に意識することが大切」という言葉でした。

ブラインドテイスティングにおいて最もやってはいけないのは、バイアスにかかること。

だからこそ、グラスの中のワインに純粋に向き合い、自分の先入観を排除しながら答えを導き出す努力が求められるのだと学びました。

この説明を聞いた直後のブラインドテイスティングですら、自分がさまざまなバイアスにかかっていたことに気づき、愕然としました。

同時に、講座内ではバイアスを防ぐために意識すべき具体的なポイントについても学ぶことができ、大きな気づきとなりました。

ひとつの特徴だけで答えを出してしまうこと、意外とよくありますよね。これが“確証バイアス”!自分にとって都合のいい情報ばかりを優先し、先入観を裏付ける材料だけを集めてしまう心理のこと。これからは、総合的に情報を捉えて答えを導き出すことを意識していきます。

第2回|印象に残った学び|品種は一切考えずワインに向き合う

鈴木先生の提唱する「クンクン・ブラインド・メソッド」は、能力を最大限に生かしながら、ブラインドテイスティングに取り組めるようになるプロセスです。

そのStep 1では、「品種を一切考えずに、ただワインに向き合い、感じることに集中する」というアプローチが掲げられています。

実際にブラインドをしていると、つい早く答えを出したくなり、真っ先に「これは何の品種か?」と考えてしまいがち。でもそれが、先入観によるバイアスを生み、最初に思い浮かんだイメージから抜け出せず、結果として間違える。そんなことが何度もありました。

このプロセスでは、自分自身を“分析機器”だと思い込むことがポイント。ワインが自分に与えてくる情報を、感覚的ではなく「数値化するように定量的に」捉えていくことで、思い込みに流されない冷静な判断ができるようになるのです。

ブラインドテイスティングのトレーニング方法について、改めて学ぶ機会が減っていた今、このメソッドは初心に立ち返る大きなヒントになりました。まずは素直に、このプロセスを取り入れてみようと思います。

第3回|印象に残った学び|ワインの評価項目 白ワイン編

今回は講座の前後に旅行の予定があり、ワインの受け取りができない…と心配していたのですが、ヴィノテラスの事務局に相談したところ、講座の5日後に自宅へ配送していただけることになりました。

届いたワインの状態も良好で、問題なくテイスティングすることができました。

オンライン講座は、自分の都合に合わせて受講できるのが本当にありがたいと、改めて実感しました。

さて、今回のテーマは「ワインの評価項目 白ワイン編」。この講座は鈴木先生の著書「WINEブラインドテイスティングの教科書」をテキストとして進みます。今回のテーマが書かれた第5章「ワインの評価項目」はソムリエ・ワインエキスパートの2次試験対策に直結していますので、受験する方に特におすすめです。

第4回|印象に残った学び|ワインの評価項目 赤ワイン編

J.S.A.とWSET(Wine & Spirit Education Trust)では、ワインの表現方法や評価基準に違いがあります。それぞれの試験やテイスティングフォーマットに応じた適切な表現が求められます。

今回、J.S.A.ソムリエ・ワインエキスパート試験における色調の捉え方を改めて学び、評価の観点が明確になったことで、モヤモヤが晴れました。

| ルビー | 時間経過 若い |

| ガーネット | 時間経過 熟成 |

| ラズベリーレッド | 淡い |

| ダークチェリーレッド | 濃い |

第5回|印象に残った学び|白ワインの醸造とブドウ品種

白ワインは醸造方法によって6つのタイプに分類でき、その視点からブドウ品種や産地を推測することが可能になります。

これまでブラインドテイスティングは選択肢が無限に広がる、複雑で難解なものだと感じていましたが、醸造方法を軸に考えることで、驚くほどシンプルに理解できることに気づきました。

「この特徴があれば、この品種を連想する」といった具体的なメソッドも提示されており、非常に有益でした。次にブラインドテイスティングを行うのが楽しみで、学んだ知識を実践で活かしたいと思います。

再現性の高いメソッドとして、確かな知識になると実感しています。

第6回|印象に残った学び|赤ワインの醸造とブドウ品種

ブラインドテイスティングをしていると、つい細部に入り込みすぎて迷ってしまうことがあります。けれども、あとで答えを確認すると「典型的なピノ・ノワールだった」と比較的簡単なワインだったいうことも少なくありません。

鈴木先生のアドバイスは、「俯瞰してシンプルに捉えることの大切さ」です。第一印象で感じられる香りやイメージは、実はとても大事な手がかりになります。あれこれ分析する前に、一歩引いて全体像を意識すること。そうすると、ワインが本来持つ大事な香りがまっすぐに伸びてくることがあります。

解答傾向から学びを深める

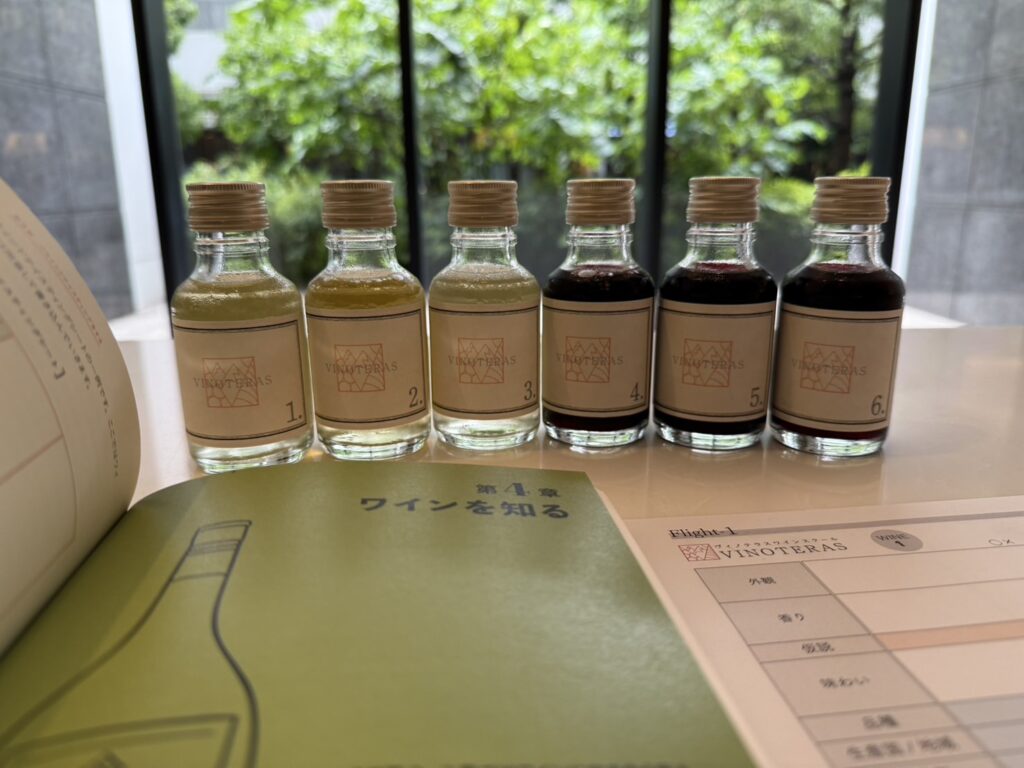

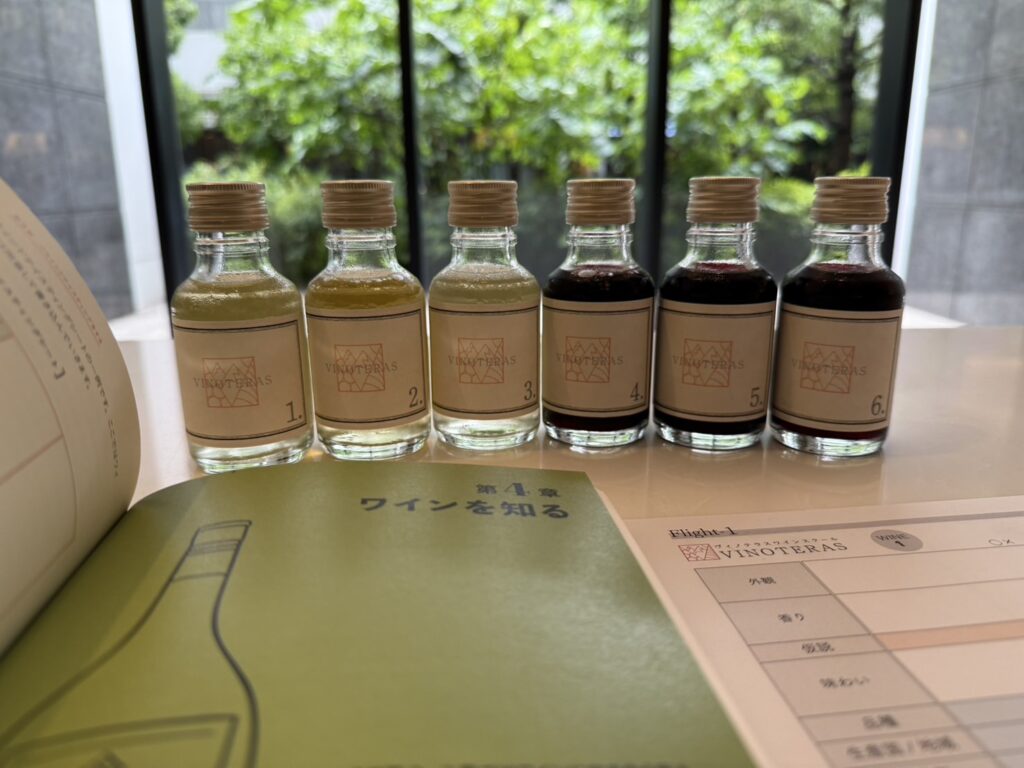

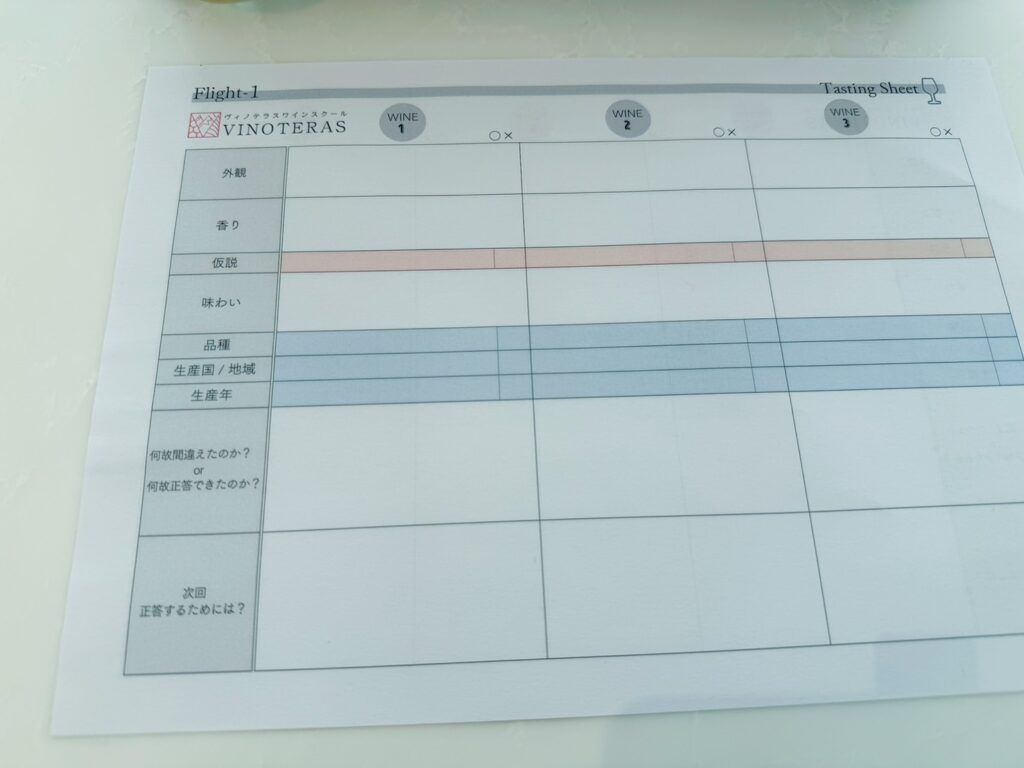

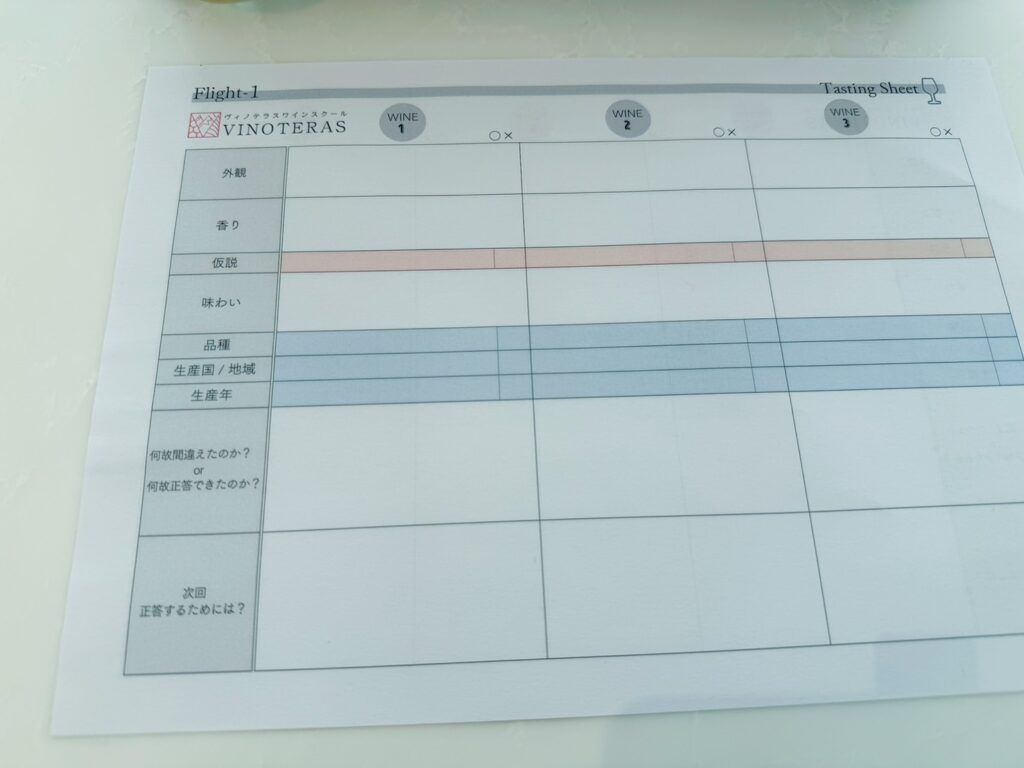

講座内のブラインドテイスティングでは、ヴィノテラスの学習サイト上でワインのブドウ品種や生産国などを解答。

その後、全受講生の解答データが集計・公開されるので、自分が集団の中でどれくらいできたのかが分かり、他の受講生の解答傾向も知ることができます。

間違えやすい品種や生産国など、自分では気づきにくいポイントにも気づくことができ、学びがより深まりました。

“受けて終わり”にしない復習の仕組み|オリジナルテスト

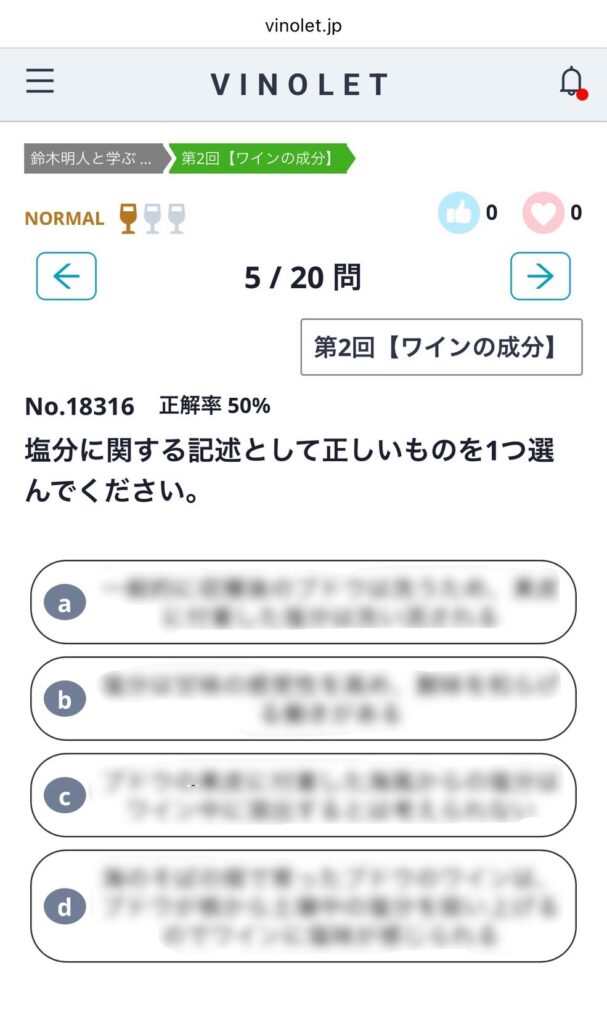

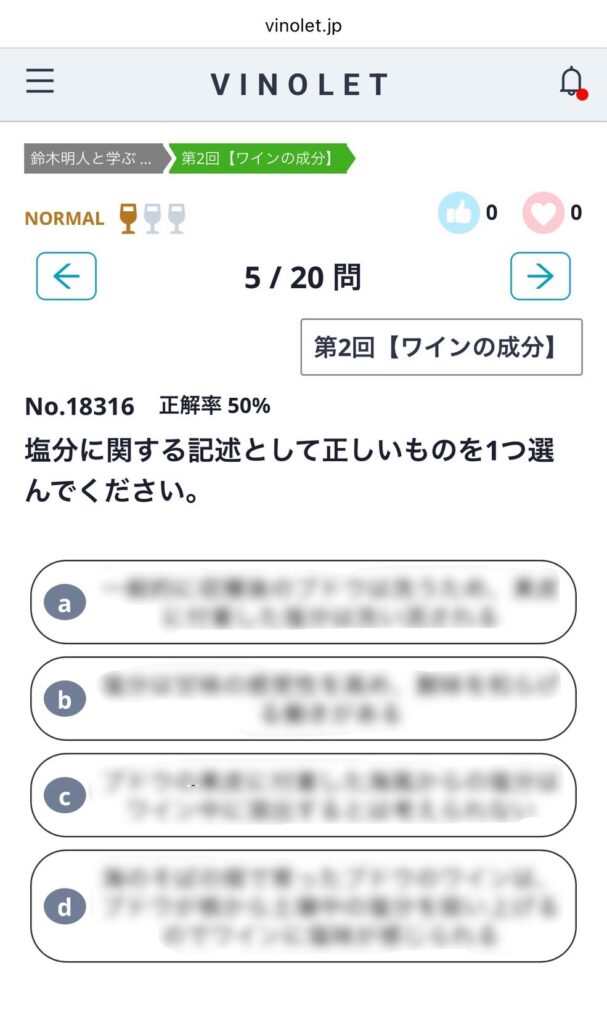

授業後(10日ほど後)、20問のテストで、理解度を確認できます。

ヴィノテラスワインスクールのオリジナルWEB問題集アプリ「VINOLET」を使って、授業内容に即した内容を何度でもテストすることができます。

再チャレンジする際には、選択肢の並び順がランダムに変わるため、記憶頼みの暗記ではなく、本当に理解できているかをしっかり確認できるのも嬉しいポイントです。全問に解説がついているので、その場でしっかり復習することができます。

注目したいのが「みんなの解答」機能。

他の受講生の正答率が表示されることで、自分の理解度を見直すきっかけになり、復習への意欲も自然と湧いてきます。他の受講生の動向が見えることで、ゲーム感覚で学べるのも楽しいポイント。

授業を受けっぱなしにせず、学んだことをしっかり自分の知識として定着させる仕組みがあるのは、学習者にとって非常に心強いもの。こうしたサポートは、他のスクールにはなかなか見られない、ヴィノテラスならではだと感じました。

この講座は、こんな方におすすめ

- ソムリエ・ワインエキスパート試験合格後、さらに実力を磨きたい方

- ブラインドテイスティング力を高めたいと考えている方

- ワインテイスティングの練習環境が整いにくい方

- 鈴木明人先生の解説で、より深くワインを学んでみたい方

実践的な内容で、次のステップへ進みたい方におすすめです。

まとめ|「もっと知りたい」が満たされる安心感

通学スクールではワインのお代わりはできないことが多いけれど、この講座は100㎖のワインでたっぷり。テイスティング2回分の量なので、残りは復習にも、おうちごはんのお供にも。

対面授業では、聞きたいことがあっても手を挙げる勇気が出なかった——そんな経験はありませんか?

この講座では、チャット機能を使って、どんな小さな疑問もすぐに投げかけることができます。

鈴木明人先生は、ひとつひとつの質問に丁寧に答えてくださいます。

受け身になりがちなイメージがあったオンライン講座ですが、この講座ではそんな心配は無用でした。

自分から学びに向かい、講師とのリアルな交流を、画面越しでもしっかりと実感できました。

講義内で出た質問は一覧となって学習サイト内で共有されますので復習や理解を深めるのにも役立ちます。

次回も楽しみ!

ヴィノカップ出場を目標に学ぶのもいいかも。

オンラインワインスクール ヴィノテラスでは一流講師陣による様々な講座が開催されています。

【現在募集中の講座】全3回|ブラインドテイスティング実践編 講師 井黒 卓ヴィノテラス ワインスクールとは

ヴィノテラス ワインスクール公式HPはこちら

ヴィノテラス ワインスクールは、忙しい毎日でも自分のペースで学べる「オンライン専門」のワインスクールです。

業界で活躍する講師陣によるわかりやすいレッスン、質の高い教材、そしてオリジナル学習サイトで、初心者からプロフェッショナルまでワイン学習をしっかりサポート。

自宅にいながら、スクールに通っている以上の充実感と、学ぶ楽しさを体験できます。

講座当日に受講できなくても、収録録画と講座内で使用したスライドはヴィノテラス 学習サイト内からいつでも、何度でも視聴できます。

それぞれのライフスタイルに合わせて、ワインを深く、楽しく学ぶことができます。

レストラン講座やワイナリーツアー、ブラインドテイスティング大会(ヴィノテラスカップ)など、オンラインだけじゃない、リアルの楽しさもあります。