アパレルの世界からワインへ──。

同じブドウ品種でも、生産者ごとにこんなにも味が変わるのか。旅先で抱いたその素朴な疑問が、仙台発ワインインポーター「Luciole(ルシオール)」誕生の原点となりました。

世界各地の造り手を訪ね、友情を結びながら、これまで日本に輸入されていなかったワインを紹介しています。またアパレル輸入で培った美意識は、ワインの魅せ方や写真表現にも活かされ、ルシオールならではのスタイルを生み出しています。

今回は、そんなルシオールを率いる梅木雅彦社長に、その歩みとこれからの展望を伺いました。

「Kei Shiogai」のカーヴにてテイスティング

「ルシオール」立ち上げの背景ときっかけ

ルシオールならではのスタイル

──アパレルのビジネスに加えて、ワインのインポートを始められたのは、どのようなきっかけからだったのでしょうか?

梅木社長:もともと飲み手としてワインが大好きになったんです。きっかけはアメリカ・ナパ・ヴァレーで参加したワイナリーツアーでした。そこでカベルネ・ソーヴィニヨンを飲んだんですが、同じ品種なのに、5軒まわったワイナリーで味が全部違ったんですよ。ワイン初心者だった自分にはそれがすごく新鮮で、「どうして違うんだろう?」と好奇心が湧いたのが始まりでした。

もともと旅も好きだったので、「ナパがこんなに楽しいなら、他の国のワイナリーにも行ってみたい」と思って、各地を巡るようになったんです。すると、世界には本当に美味しいワインがたくさんあることを知りました。でもその多くは日本では売っていなかったんです。

「なんでないんだろう?」「こういうワインを輸入して自分で売ったら面白いんじゃないか?」──そんな風に思うようになりました。最初からインポーターをやろうと決めていたわけではなく、趣味を突き詰めていくうちに「自分でやったら面白そう」と自然に考えるようになったんです。

「アドリアン ラター」と

「アドリアン ラター」と

──ソムリエやWSETの資格にも挑戦されていますよね。

梅木社長:いろいろ始めると、極めたくなるというか、もっと知りたくなるんです。服のこともそうだし、音楽もそうだし、ワインもそう。ずっと興味を持って調べてしまうタイプなんですよね。

その延長で、ソムリエ資格やWSETにも挑戦しました。学べば学ぶほど「もっと知りたい」という気持ちが強くなって、その繰り返しの中で「これを仕事にできたら面白いかもしれない」と思うようになったんです。

「エティエンヌ ボデ」のカーヴにて

──会社名を「ルシオール」にされた理由を教えてください。

梅木社長:いくつか考えた中で、「ルシオール」というフランス語で“蛍”を意味する言葉を選びました。蛍って、光りながら飛ぶ姿はとても美しいですが、そこに至るまでには長い時間がかかるんですよね。そして実際に光って飛べるのは、ほんのわずかな時間。

自分の人生もそれと同じで、「短くても全力で燃やし尽くして、光り輝きたい」という思いを込めました。もちろん50年、60年と続けられたら最高ですが、たとえ10年や5年で終わったとしても、漫然と生きるよりも全力で輝きたい。その人生観を社名に重ねたんです。

また、フランスに行きたいというのもあったし、将来的な展開も考えてフランス語にしました。フランスに行った際にも、現地の方から「覚えやすくていい名前」と言ってもらえるんですよ。

「メゾン ファン」のカーヴでワインメーカーのミンさんと

ルシオールの強みと仙台という舞台

──ルシオールの強みはどんな点だと思われますか?

梅木社長:それは間違いなく、生産者との距離の近さだと思います。現地には何度も足を運びますし、商談というより“友人”のような関係を築いています。ひたすら一緒に飲んで語り合うことも多く、年に1回だけ訪れるレベルではないんです。

実際、ドイツでもフランスでも「インポーターの社長の顔を見たことがない」という生産者によく会います。

特にフランスでは、現地在住のエージェント経由でやりとりをするケースが多いので、インポーター本人が生産者と深く関わるのはそれほど多くないと思います。

でも私はそこを大事にしています。そして、インポーターの中でも自分が一番“ワイン好き”だという自信があります。現在進行形で勉強を続け、飲み続け、情熱を持って向き合っている。その熱量は今が最高潮だと思いますし、これからも更新し続けられるはずです。

「リングス」のワインメーカー、アンディさんと

──仙台でワインビジネスをする魅力は何でしょうか?

梅木社長:正直に言うと、「仙台を盛り上げてやろう!」みたいな気持ちはあまりなかったんです。むしろ仙台は、まだワインがなじんでいない、広まっていない地域。だからこそ、ルシオールというインポーターが存在することで少しでも活性化していけたらいいなと。

ワインがあると、食事ってやっぱり楽しくなるじゃないですか。僕たちがいることで、これまでワインを楽しんでいなかった人にも裾野を広げたいし、すでに楽しんでいる人にはもっと深いレベルで味わってほしい。そういう場を少しでも提供できたらと思っています。

仙台にいるからのプラスや魅力、というよりも「仙台はワイン後進地区だ」と認めたうえで、ここを盛り上げていくことにやりがいを感じているんです。

ワインセレクションと造り手との関係

ジョニーとマシューのヒューズ兄弟と

──どのような基準で生産者やワインを選んでいるのですか?

梅木社長:めちゃくちゃ独断です(笑)。基本的には、自分が「いいな」と思えるかどうか。今でも毎日、世界中のワイン情報や産地のことを調べ続けています。その中で「この生産者、面白そうだな」と思ったらリストアップして、連絡を取ってみる。返事が返ってこないことも多いですが、返事をくれたら会いに行って、実際に人に会って、そしてワインを飲んで「うまい」と思えるかどうか。最終的にはそこです。

アプローチしてからすぐに動くことがほとんどです。フランス滞在中に知らない生産者から突然連絡をもらい、翌日に訪問してその場で契約したこともありますし、日本から初めて連絡を取って3週間後にはシャンパーニュに行き、契約まで結んだこともあります。

タイミングはすべて生産者に合わせて、その機会が最初で最後のチャンスだと思っているので、返事が来たらたとえ一人に会うだけでも必ず会いに行きます。

──思い入れのある地域や生産者はありますか?

梅木社長:正直、全部ですね。僕自身が現地に行って直接契約しているので、全世界に思い入れがあります。

ですが、その中でもKei Shiogaiは特別です。彼と働き始めたことがルシオールにとって大きな転機になり、成長スピードを一気に引き上げてくれました。エピソードを話し始めたら何時間もかかってしまうのでやめておきますが(笑)。

「Kei Shiogai」のワイン

これからインポーターとしてさらに仕入れを強化していきたいという意味では、やはりブルゴーニュとシャンパーニュ。フランスをメインにしていく、というのははっきり言えます。

でも「思い入れ」という点では優劣をつけられないですね。各地で親友や兄貴のような関係になっているので、どの国に行っても楽しいし、全部が大事。逆に言えば、思い入れを持てないような生産者とは取引したくない。そういうワインは、多分輸入もしないと思います。

最新の在庫・入荷情報はinstagramにて発信中

──注目している産地やブドウ品種はありますか?

梅木社長:今さらかもしれませんが、やはりブルゴーニュとシャンパーニュです。理由は、現地に行くと20代前半から30歳手前の勢いある若手生産者たちが、ちょうど台頭してきているから。

ブルゴーニュといえばルフレーヴやDRCといったクラシックな生産者が思い浮かびますよね。

でも今は「その次の時代を担う存在になろう」と野心を持つ若い世代が出てきているんです。有名生産者の代替わりのケースだけでなく、最近はゼロから新しいドメーヌを立ち上げて挑戦している人たちがいる。僕自身も、ワイン業界にコネクションがない中でゼロからインポーターを始めました。だからこそ、そうした彼らの姿には強く共感しますし、一緒に成長していきたいと心から思うんです。

10年後・15年後に中心にいる造り手を、今のうちからルシオールが紹介していけたらと思っています。ブルゴーニュとシャンパーニュには、まさにそういう存在がたくさんいる。

品種でいうと元々シャルドネとピノ・ノワールが好きなのもあります。

今注目しているのは“地方”というより“人”。勢いのある若手生産者たちに注目しています。若く野心溢れる、波長が合う人たちと組んで、一緒に新しいワインの勢力図を作っていきたいですね。

「アレクサンドル グリメ」の畑

ルシオールのスタイルとこだわり

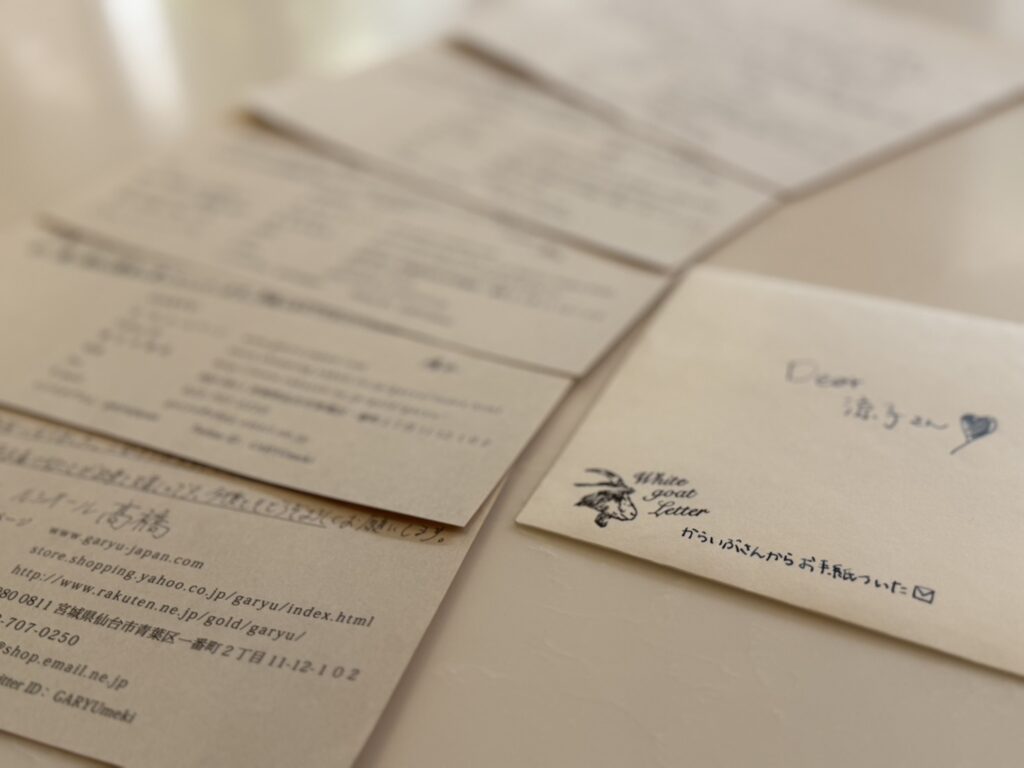

──オンラインでワインを購入すると、必ずメッセージカードが入っていますよね。どんな思いで続けていらっしゃるのですか?

梅木社長:全員に手書きのメッセージカードを入れています。実はアパレルの頃からやっていて、もう20年前からの習慣なんです。うちのビジネスは服もワインもオンラインが中心。だからこそ、対面でお客様と接することができない分、少しでも人と人のつながりを感じてもらえるように、アナログな工夫を大事にしているんです。

日本全国の方々とご縁をいただいているので、感謝の気持ちを伝えるのは欠かせない。メールや注文情報、過去に購入していただいたワインの傾向などを見ながら、「この方はこういうのが好きかな」と想像したり、一枚一枚手紙を書くようにしています。

多いときは一日に30件以上発送することもありますから、正直かなり大変です。

でも会社の“伝統”としてずっと続けてきましたし、これからも大事にしていきたい部分ですね。

つながりを感じられて嬉しくなります

──ルシオールのワインの写真や動画は、とても洗練されていてかっこいい印象です。どのようなこだわりがあるのでしょうか?

梅木社長:写真にはめちゃくちゃこだわっています。もともと服屋からスタートしているので、「かっこよく見せる」という感覚は自然に身についているんです。ワインのボトルも、服やアクセサリーと同じようにスタイリングして魅せる。ワイン業界じゃないところからはじまっているからですかね、アパレルの視点を取り入れているのがルシオールらしさだと思います。

実際、扱っている服やアクセサリーを一緒に写真に写すことも。ラルフローレンとブルゴーニュを同時に並べている店なんて、世界でもここだけかもしれません。どちらも全力でやっているからこそ、一緒に並べたときに“かっこいい”と感じてもらえる魅せ方ができる。

それに、写真を撮ってくれている社員の清水君の存在も大きいですね。彼は完全に独学で写真を深掘りしてくれていて、その情熱が今のルシオールのビジュアルを支えているんです。

これからの展望

──今後、取り組んでいきたいプロジェクトやイベントはありますか?

梅木社長:まずはワインバーですね。今は月に1~2回だけやっているんですが、回数を増やして週の半分くらいは開けてみたい。うまくいったら、場所を借りて本格的に毎日営業するようなバーにしたいです。最初は小さく始めたんですが、思った以上にお客様が来てくださって、反響も大きかったので、これはもっと広げていけるなと感じています。

ルシオールのワインをグラスで楽しめる

開催日程はルシオール公式Instagramにてお知らせ

ボトルで購入して帰る方も多いそう

それから、生産者を呼んでイベントをやっていきたいという思いもあります。

そして、もっと先の大きな夢も心の中にはしっかり描いています。

近い未来にやりたいことと、遠い目標の両方を常に頭に置いていて、どれも現実になり得ることだと考えています。

僕は自分の可能性に蓋をしないようにしています。ルシオールだって「自分で輸入できたらいいな」くらいの気持ちから始まって、ここまでになりましたから。会社を創った時から「インポーターとして稼いでやろう」と考えたことは一度もなくて、「やったら楽しそうだな」という気持ちが膨らんで、今に至っているんです。

──現在、社員を募集していると伺いました。どのような方を求めていますか?

梅木社長:「ワインが大好き」という気持ちがある人ですね。そして一緒に新しい道を切り開いていける人を求めています。ワインの知識は全くいりません。知識なんて後からいくらでも身につけられますから。

実際、社員はみんなWSETを勉強していますし、生産者も日本に来ます。周りには常にワインの先生がいる環境なので、学ぶ機会はいくらでもある。海外出張も行けるし、手厚く知識を吸収できる場になっています。

だからこそ大事なのは「情熱」です。ワインが好きで、新しいことに挑戦したいと思っている人に来てほしい。社員募集中です!

Ryoko

Ryokoこれまでほとんど求人を出してこなかったルシオール。貴重なタイミングですので、気になる方はぜひ公式HPやInstagramからお問い合わせください。

インテリアにもこだわりが詰まった

居心地のよいおしゃれな空間

ハンドメイドジュエリー

そして独占輸入ワインが並ぶ唯一無二のラインナップ

──インポーターとして、これからどんな存在でありたいと考えていますか?

梅木社長:うちは相当後発なんです。だから「大手のインポーターを真似して追いつこう」という発想は全くなくて。むしろ、他がやっていないことを自分たちが生み出せるかどうか、そこを常に考えています。

もちろん自分自身が楽しむことも大事ですが、それ以上に周りの人たちが「楽しい」と感じてくれるかどうか。それが一番の基準ですね。新しいこと、楽しいことをどんどんやっていきたい。そうしないとルシオールが存在する意味がないと思っています。

価値あるワインを見抜く確かな目。現地で造り手から直接聞いた“生の声”を、情熱とともに伝える。そしてアパレルの経験で磨かれた“魅せ方”のセンス。――その独自の組み合わせこそが、ルシオールがワイン業界で存在感を放つ理由なのかもしれません。

インタビューを通じて、ルシオールらしさの原点に触れることができました。梅木社長、ありがとうございました。

ルシオール(株式会社雅流)

代表:梅木 雅彦

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-11-12

🔗 公式サイト:https://luciole.wine/

🛒 オンラインショップ:https://luciolewine.theshop.jp/

📸 Instagram:@luciole_wine

👤 梅木社長 Instagram:@infmas7