WF編集部

WF編集部ヴィノテラス ワインスクール公式HPはこちら

ワインスクール「ヴィノテラス」はオンラインに特化したスクールですが、レストラン講座やワイナリーツアーなど、リアルで楽しめるイベントも充実しています。

| 開催日 | 2025年8月8日(金)~9日(土) |

| 1日目 | 11:45 JR新潟駅集合 |

| 12:50 ワイナリー見学「カーブドッチワイナリー」(約2時間滞在) | |

| 15:40 ホテルオークラ新潟チェックイン | |

| 18:00 FRENCH TEPPAN静香庵 別邸涵養荘にてディナー | |

| 21:15 ホテルオークラ新潟 到着 | |

| 2日目 | 8:00 朝食 |

| 9:10 ホテルオークラ新潟出発 | |

| 10:00 ワイナリー見学「フェルミエ」(約2時間滞在) | |

| 11:00 「フェルミエ」併設レストランにて昼食 | |

| 14:00 ワイナリー見学「ハッコーショオ」(約2時間滞在) | |

| 16:45 JR新潟駅到着・解散 |

海に近く、砂質土壌のワイン産地として知られる「新潟ワインコースト」

ワインスクール・ヴィノテラスが毎年開催する、井黒卓ソムリエと巡るワイナリーツアーの今回の舞台です。これまで長野や北海道(余市)で行われてきましたが、新潟での開催は今回が初めて。

訪れたのは、ブドウが色づき始めるヴェレゾンの季節。数日前まで雨予報だった空は、当日は晴天に恵まれました。

ブドウ畑を歩き、醸造所を訪ね、そして極上のペアリングディナーを味わう。1泊2日の贅沢な旅の様子を、たっぷりとご紹介します。

色付き始めたカベルネ・ソーヴィニヨン

参加者は20名ほど。快晴の新潟駅に集合し、バスに揺られること約40分。

最初に訪れたのは、新潟ワインコーストを代表するワイナリーのひとつ「カーブドッチワイナリー」です。

Day1:カーブドッチワイナリー訪問

新潟ワインコーストとカーブドッチの魅力

その向こうには角田山

角田山のふもとに広がる新潟ワインコースト。徒歩圏内に5軒のワイナリーが点在し、その開拓の先駆けとなったのが、1992年創業のカーブドッチワイナリーです。砂質土壌に適したブドウ品種を見極めるため、さまざまなワイン用ブドウの栽培に挑戦し続けてきました。ワイナリー経営塾も主宰しており、参加者の中からこの地で新たにワイナリーを立ち上げたメンバーもいます。

広大な敷地にはワインショップやレストラン、マルシェ、天然温泉、宿泊施設まで揃い、一日中過ごせる充実の環境。ワイン造りの根底にあるのは、この土地ならではの砂質土壌の魅力をまっすぐに伝えること。品種の個性を素直に引き出し、まるで砂に水が染み込むように、すっと体に馴染むやわらかな味わいを目指しています。

ブドウ畑と醸造所の見学

醸造家の掛川史人さん

青空の下、カーブドッチワイナリーの醸造家・掛川さんの案内で、ブドウ畑へ。

畑の中で、最も面積が広いのは白ブドウ品種アルバリーニョの区画。全体で9ヘクタールある自社畑のうち、2ヘクタールがアルバリーニョです。掛川さんは「本当はもっと増やしたい」と話しますが、9ヘクタールすべてをアルバリーニョにする予定はないそうです。理由は、例えば全部をアルバリーニョにすると、収穫期1週間ほどで約50トンを収穫することになり、人手を安定的に確保する必要があること。同じ時期に一斉に熟すため、作業が集中し過ぎてしまうリスクや、天候による影響(暑すぎて枯れる、雨が少なくて枯れる)も大きくなるためです。現時点では4ヘクタール程度までの拡大を考えているとのことでした。

香りが特徴の新潟のアルバリーニョ

ブドウの仕入れ先についても、全量を自社農園でまかなうのはリスクが高いと考えています。現在、年間約130トンを仕込み、その内訳は自社農園が3分の1、新潟市内の契約農家が3分の1、残り3分の1は北海道・青森・山形・長野など県外からのブドウです。スパークリングワイン用のブドウは余市に集約し、黒ブドウのメルロなどは長野産を使用。新潟市内では亀田地区、白根地区のブドウを買い付けています。亀田地区は水はけの良い土壌で品質が高く、一方で白根地区は重粘土質で周囲が田んぼという条件から病気が出やすいそうです。

掛け合いも交え、深い話に

現在、カーブドッチでは23品種を栽培中。この地に合う品種を探し続けており、白ブドウではアルバリーニョが最も有望とのこと。農業の三大原則(良質なブドウが採れる、コストが抑えられる、収量が高い)のすべてを満たし、さらにユニークな個性を持っています。アルバリーニョは皮が厚く、粒が離れていて風通しがよく、病気に強い。栽培コストはシャルドネの3分の1ほどで、収量も安定。新潟の砂地で育てると、ジャスミンや凍頂烏龍茶を思わせる香りが出るのが特徴で、これはリアス・バイシャスや国内の他産地(九州、富山、山形)とも異なります。この唯一無二の個性は競争力やワイナリーの永続性にもつながり、ボトル単価を高める可能性を秘めています。

一方、黒ブドウについてはまだ「この地ならでは」といえる品種は見つかっていません。ピノ・ノワール、カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェルド、メルロ、サンジョヴェーゼなど約10品種を栽培していますが、アルバリーニョのような存在には出会えていないそうです。説明を聞いた後、アルバリーニョの畑から道を渡って、黒ブドウの畑も見学しました。

カベルネ・ソーヴィニヨン

ブドウ畑を歩いたあとは、醸造所と樽熟成庫へ。

醸造所に向かう途中にあった蒸留機。ワインを入れればブランデーに、果皮を発酵させたものを入れればグラッパのように、さらに醸造過程で出た澱を発酵させたものを入れることもできるそうです。現在はさまざまな原料で試験的に蒸留を行っており、まだ製品化はしていませんが、将来的にはワインから派生する多彩な商品づくりに活かしていく予定とのこと。「ブドウは奥が深く、可能性の幅が広い」と掛川さんは語っていました。

搾りかす

掛川さんが今年の醸造テーマについて話してくださいました。キーワードは「SO₂」と「濁度(果汁のにごり)」。現在はSO₂(亜硫酸)をあまり使用せず、酸化防止剤の代わりにエアコンや冷蔵庫でブドウを冷やし、温度管理によって微生物汚染のリスクを抑えており、これは強いこだわりからではなく、その方がより美味しいワインができるからだそう。

濁度に関しては、果汁の濁りを綾鷹(緑茶飲料のブランド名)程度にするのか、ポカリスエットくらいにするのか、それとももっと濁らせるのか。濁度計を導入し、数値を見ながら検討を重ねています。

製品のクオリティを第一に考えつつも、濁りを減らすには滓(おり)を多く捨てる必要があり、その判断には常に葛藤が伴うそうです。ワインに使用しない滓はブランデーなど別の製品に活用することで、品質と原価のバランスを取っています。「この清澄度でやめる」「残りはブランデーに回す」といった運用にし、捨てないことで自分やスタッフの心の負担も軽くなるとのこと。

掛川さんは「足かせになるものは手放し、本当に良いと思えるものだけを造りたい」とおっしゃっていました。

樽熟成庫には、フレンチオークを中心に70樽が整然と並び、一部にはアメリカンオーク樽もあります。訪れた時はまだ空の状態で、これから仕込まれるワインが入る予定とのこと。掛川さんによれば、上段から見下ろす角度(上記写真の角度)が最も美しく見えるそうで、撮影ポイントとしてもおすすめです。

樽は階段を下りた先に並べられており、この構造は作業効率だけを考えれば最適ではありません。しかし、カーブドッチは「労働生産性を優先するか、美しい樽熟成庫でお客様の心を動かすか」と問われれば、迷わず後者を選ぶといいます。こうした選択は、ワイナリーの随所にありました。

カーブドッチワイナリーの3つのラインナップと、それぞれに込められたコンセプトについて、お話してくださいました。

セパージュシリーズ

意味するサブル

創業当時から造り続けているシリーズで、代表的なのが「Sable(サブル)」と品種名を冠した「アルバリーニョ」。土壌のニュアンスをそのままボトルに閉じ込めることを目指しています。カーブドッチのアルバリーニョは、他産地と異なる個性を持ちます。

掛川さんは「濁りがあると酵母の風味が先に立ち、品種や土地の個性が隠れてしまう」と考え、透明感のある仕上がりを大切にしています。品種の香りとテロワールの個性がまっすぐに感じられるよう、澄んだ味わいを追求しているシリーズです。

どうぶつシリーズ

掛川さん自身が好む、ナチュラルワインの魅力を詰め込んだシリーズ。例えばピノ・ノワールを使った「ふらみんご」。ただし、ここではピノ・ノワールの典型的な個性を再現することは目指していません。「ピノ・ノワールとして飲んでほしいわけではなく、自分が美味しいと思うワインを造る」というスタンスで、自由で個性的な味わいが魅力です。

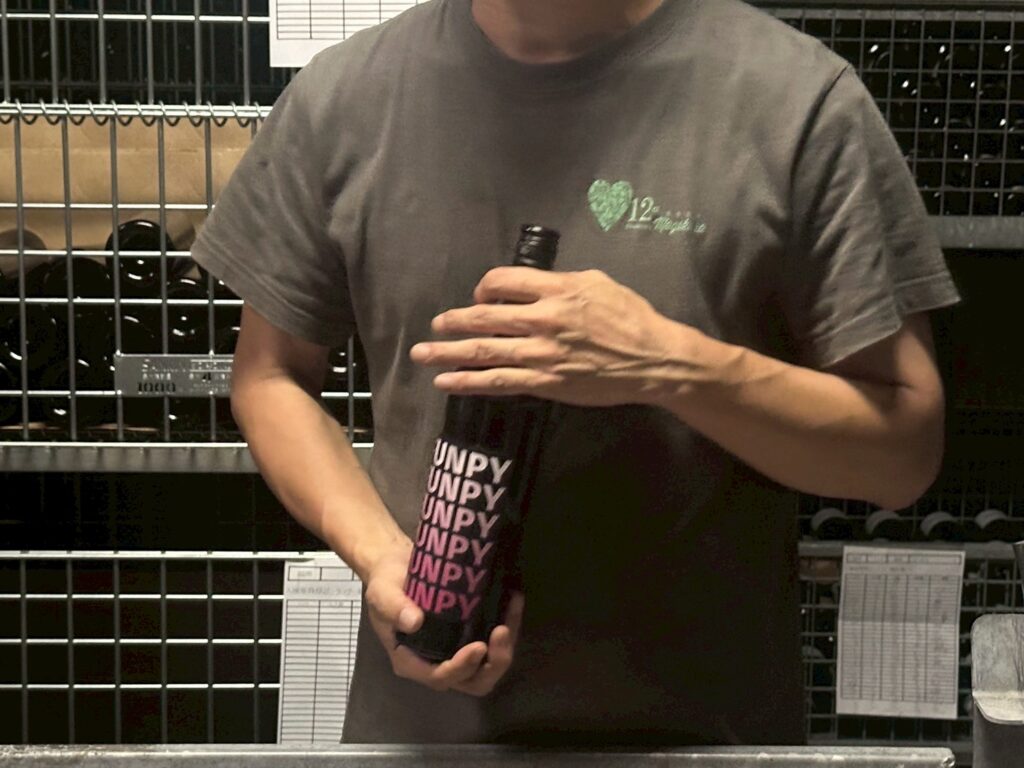

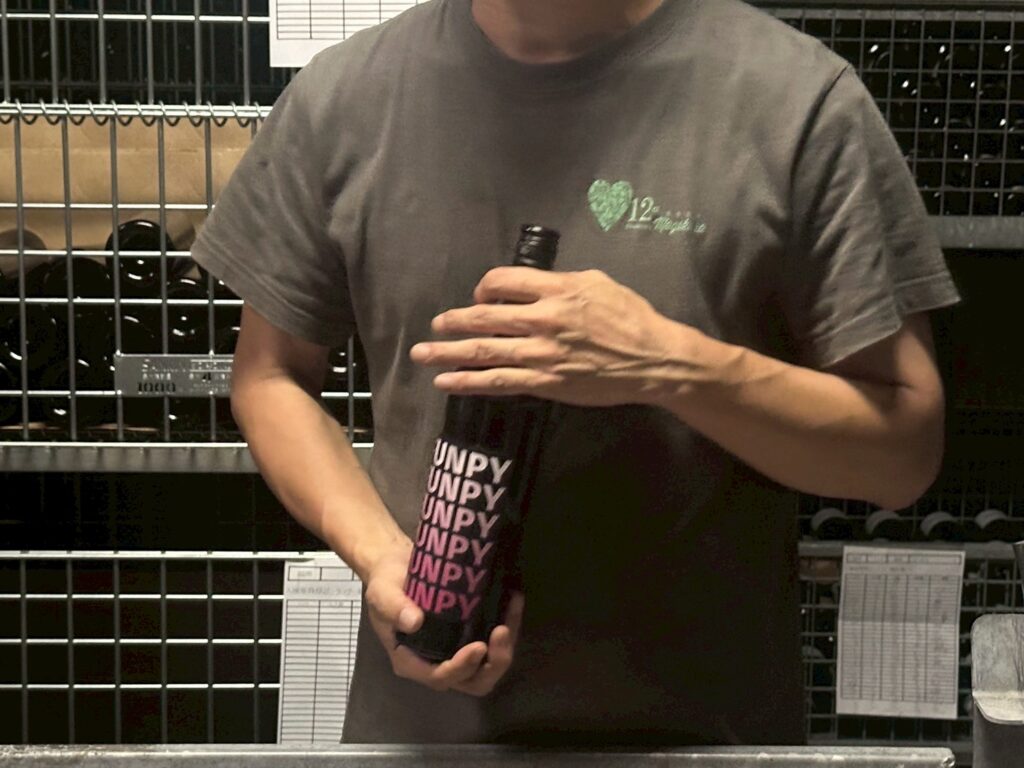

FUNPY(ファンピー)シリーズ

「飲む人すべてが楽しく、ハッピーになれるワイン」をコンセプトに誕生。ワイン経験の有無に関わらず気軽に楽しめるスタイルで、日本の食用ブドウの可能性に着目しています。シャインマスカットの登場により市場を失ったデラウェア、巨峰、スチューベンなどを使用。エスニック料理の広がりなど多様化する食文化の中で、クラシカルなヨーロッパワインでは対応しきれない場面に、新たな提案をしています。

実際に、ワインをほとんど飲まなかった層にも人気があるそう。

商品のコンセプトはとても重要で「誰に、どう届けるか」を大切にしてきた結果、「Sable」はアマン東京の全客室に置かれ、「FUNPY」はナチュラルローソンの棚にも並ぶようになったそうです。

テイスティング

乾杯!

見学を終えると、いよいよ楽しみにしていた試飲タイム。カーブドッチの豊富なラインナップから7種類を試しつつ、掛川さんから造りのこだわりや、井黒ソムリエのコメントも聞ける贅沢なひとときでした。

井黒ソムリエ

参加者に人気だったのは、ソーヴィニヨン・ブランで造られた「うみがめ」。

亜硫酸を使用しないことで、口当たりがやわらかく、すっと体になじむような独特の感覚が生まれるそうです。

井黒ソムリエは「ソーヴィニヨン・ブラン特有の青さが、スキンコンタクトによってヨード感や海藻のようなニュアンスに感じる」とコメント。すると掛川さんが「うみがめなんで」と一言。笑いが起き、場が和みました。

掛川さんは「ヨーロッパやアメリカに比べると、日本のブドウは力強さに欠けるかもしれません。でも、そのやわらかさや酸の乏しさが、このワインの個性をつくる。ヨーロッパのようなワインを造ろうと思った瞬間に、全部だめになってしまう。自分たちの持っているものを、いろんな角度から見つめて、『これが一番いいよね』と思えるものを形にすることが大事」とおっしゃっていました。

お土産に購入

カーブドッチでは、日本ワインの新たな可能性を切り拓くべく、熟成ワインの可能性に挑戦しています。創業から30年、日本ではまだ確立されていない「熟成ワイン」というカテゴリーに目を向け、2021年から本格的な取り組みを開始。バックヴィンテージを計画的に保存し、古酒のみを集めた専用のヴィンテージセラーも設けられていました。

試飲では、バックヴィンテージの「2017 Bijou カベルネ・ソーヴィニヨン」を味わうことができました。一部に干したブドウを使用して造られた一本で、2017年ヴィンテージならではの熟成感と、干しブドウ由来のドライフルーツのニュアンスが見事に調和。豊かな風味が口いっぱいに広がりました。

Day1:豪華ダブルペアリングディナー@静香庵別邸涵養荘

静香庵別邸涵養荘

店内はレトロモダン

築100年の旧新潟県副知事公舎をリノベーションした鉄板焼きレストランで、新潟の豊かな食材を贅沢に使ったフレンチと目の前で焼き上げるダイナミックな鉄板焼きが融合した特別なディナーを堪能。

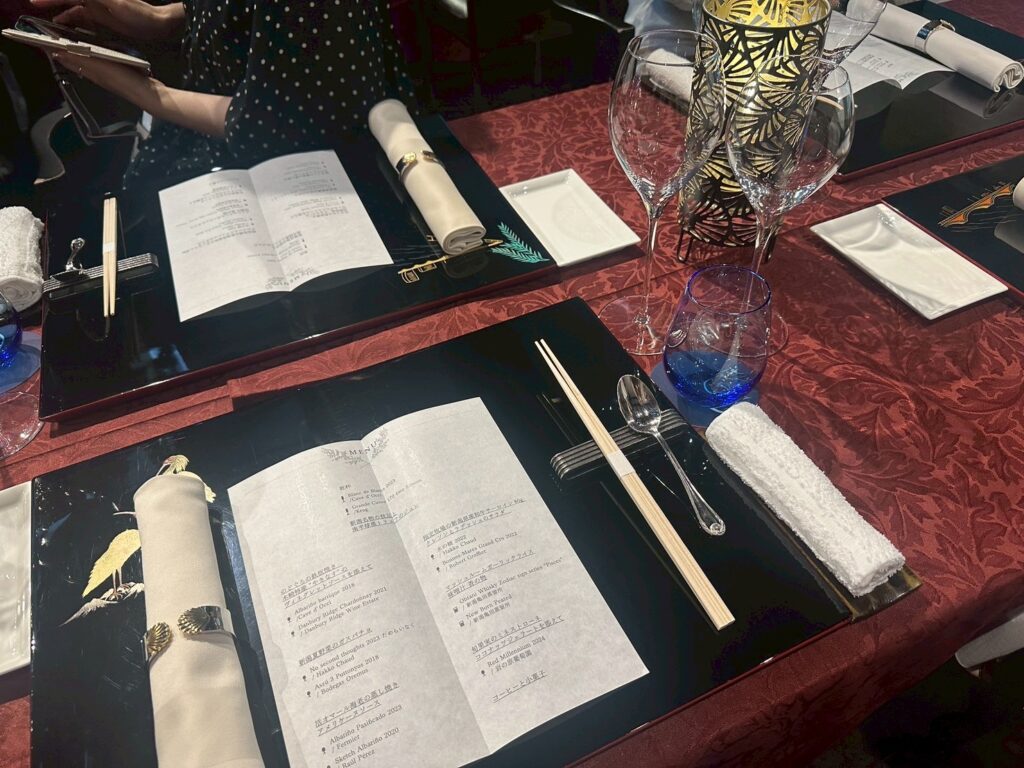

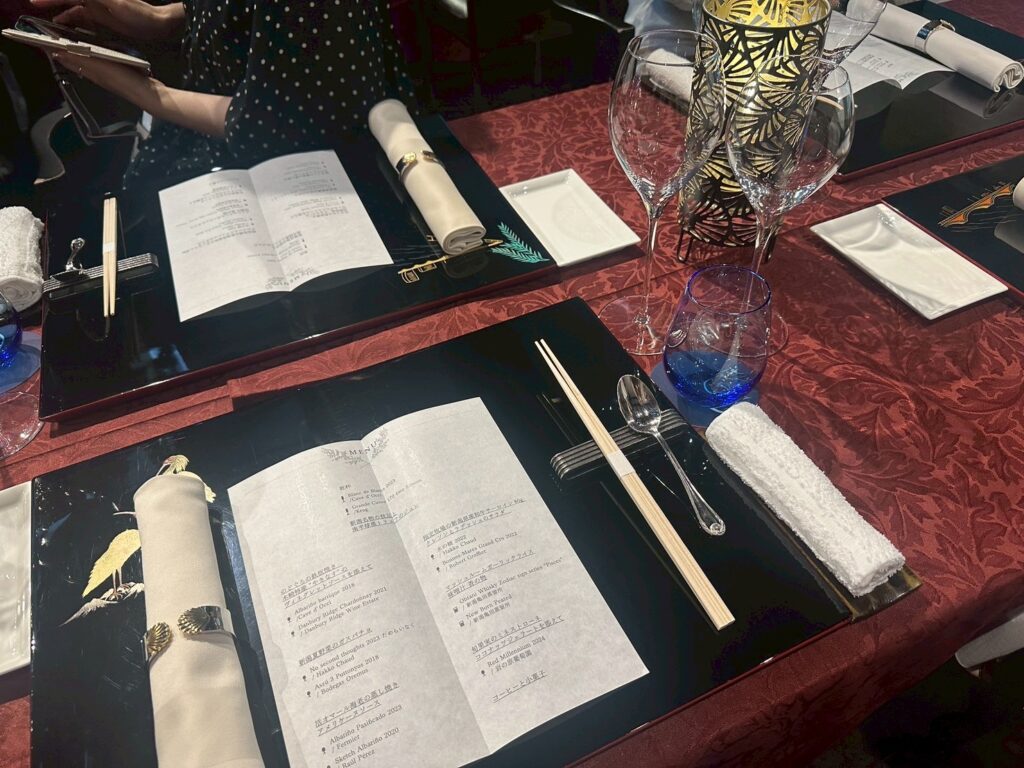

鉄板焼きのコースとワインのダブルペアリング

この夜限りの特別メニューに、井黒ソムリエが得意とする“一皿ごとに2種類のワイン”を合わせるダブルペアリング。

ワインとお料理のメニューは下記の通りです。

| ワイン等 | 料理 |

| ・Blanc de Blancs 2023 / Cave d’ Occi ・Grand Cuvee 170 ème Edition / Krug | 新潟名物の枝豆と 南半球黒トリュフのジュレ |

| ・Albariño barrique 2018 / Cave d’ Occi ・Danbury Ridge Chardonnay 2021 / Danbury Ridge Wine Estate | のどぐろ“美宝”の鉄板焼き 木崎特産“やきなす”のヴィネグレットソースを添えて |

| ・No second thoughts 2023 ためらいなく / Hakko Chaud ・Aszú 3 Puttonyos 2018 / Bodegas Oremus | 新潟夏野菜のガスパチョ |

| ・Albariño Pasificado 2023 / Fermier ・Sketch Albariño 2020 / Raúl Pérez | 活オマール海老の蒸し焼き アメリケーヌソース |

| ・水の綾 2022 / Hakko Chaud ・Bonnes-Mares Grand Cru 2022 / Robert Groffier | 指定牧場の新潟県産和牛サーロイン 80g クレソンとラディッシュのサラダ |

| ・Ohtani Whisky Zodiac sign series “Pisces” / 新潟亀田蒸留所 ・New Born Peated / 新潟亀田蒸留所 | マッシュルームガーリックライス 味噌汁 香の物 |

| ・Red Millennium 2024 / 岩の原葡萄園 | 旬果実のミネストローネ ココナッツジェラートを添えて |

| コーヒーと小菓子 |

ペアリングの説明

食材と料理の説明

南半球黒トリュフのジュレ

新潟県で愛される枝豆品種「黒崎茶豆」を使ったジュレに、オーストラリア産の黒トリュフを合わせた一品。濃厚な香りと旨みをもつ枝豆に負けない存在感の黒トリュフ。枝豆はなめらかな食感で、香りの余韻も心地よい。

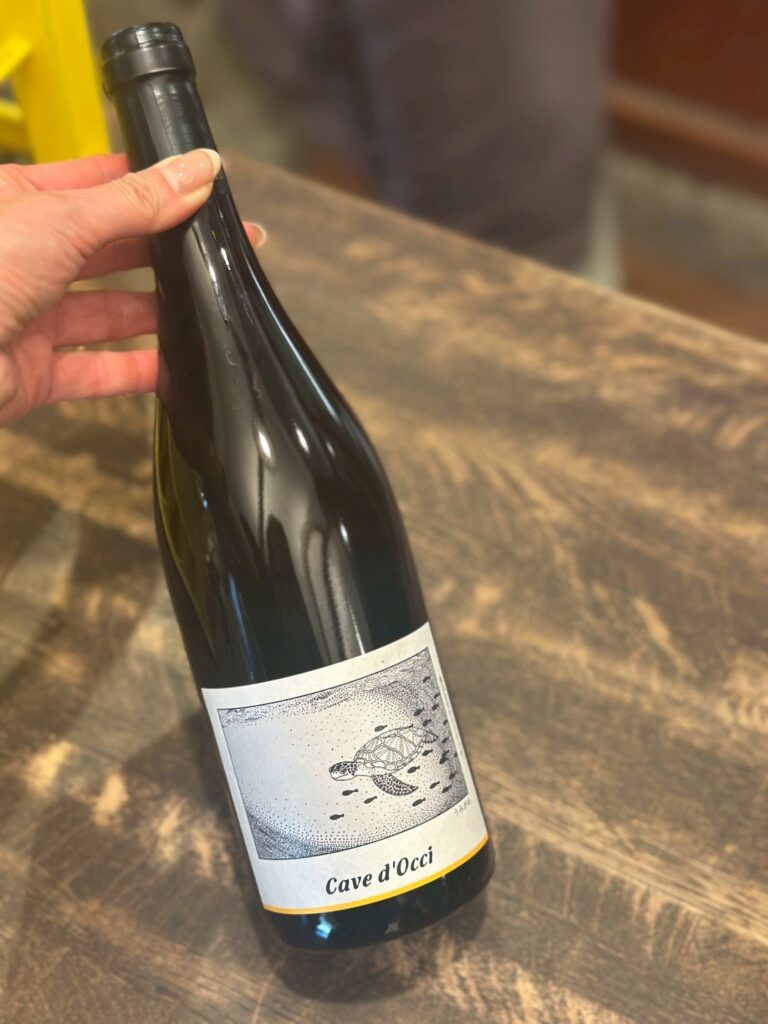

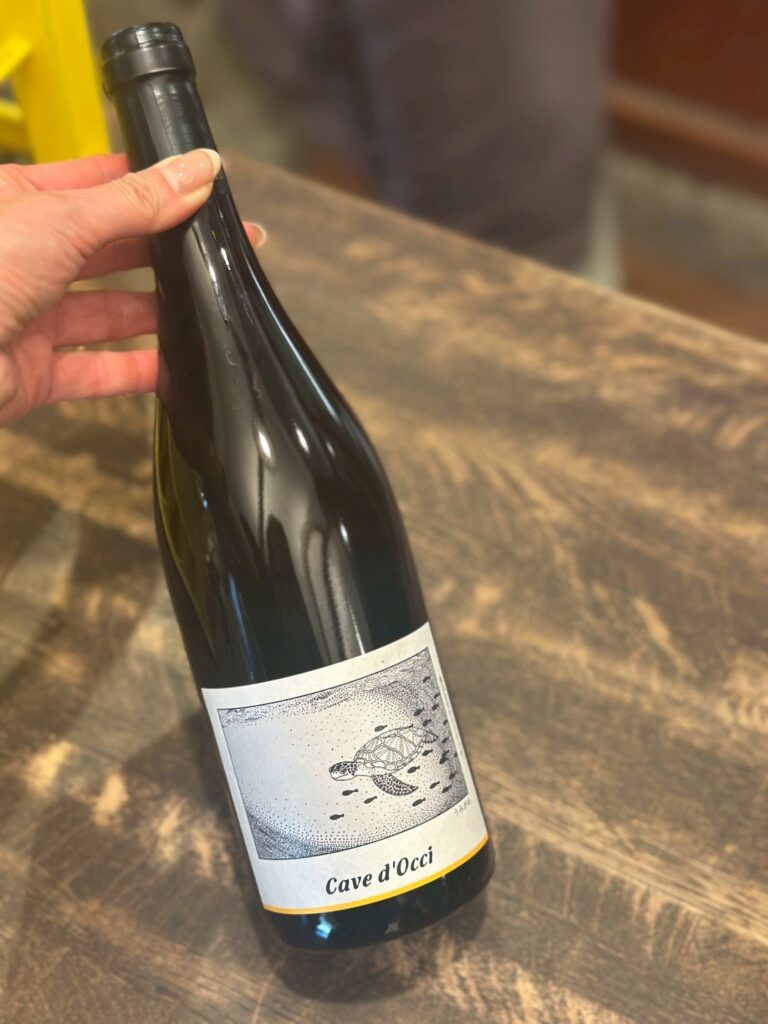

シャルドネ100%、瓶内二次発酵によるスパークリングワイン。北海道産シャルドネをベースに、新潟産シャルドネとリザーブワインをブレンドしています。わずかに感じられる熟成香が、味わいに奥行きを添えます。なお、リザーブワインを使用するスタイルは、国内では珍しいそうです。

Krugはマグナムボトルで登場。マグナムは通常のキュヴェよりも長く滓とともに熟成され、その味わいは別物だといいます。

枝豆のジュレはやわらかな食感はスパークリングワインの泡との相性が良く、枝豆をゆでたときに立ちのぼる香りは、シャンパーニュのメイラード反応の香りにも似ており、その共通点が絶妙なマリアージュを生みます。

日本のスパークリングワインとシャンパーニュ「Krug」を比較する贅沢なダブルペアリング。

「Blanc de Blancs 2023 / Cave d’ Occi」は、若いヴィンテージながらすでに複雑な熟成感を備えており、井黒ソムリエによれば、この日のペアリングではKrug以上に料理との相性が良いとのこと。

木崎特産“やきなす”のヴィネグレットソースを添えて

鉄板で丁寧に焼き上げた、新潟特産ののどぐろ「美宝」と、新潟で開発された焼き茄子専用品種「やきなす」。そこに旬のトマト、トウモロコシを合わせた一皿。ソースはバルサミコ酢。

Danbury Ridge Chardonnay 2021 / Danbury Ridge Wine Estate

最初の1杯に、樽熟成した白ワインを合わせるのは珍しいとのこと。しかし、のどぐろのジューシーさやバルサミコ、夏野菜のトウモロコシの香ばしさには、やはりシャルドネが最適だという考えからのセレクトだそうです。

シャルドネは、新しい発見をして欲しいとの想いから、井黒ソムリエが訪れ感銘を受けた英国産を採用。フランソワ・フレール社の樽で熟成されしっかりと樽香をまとった、存在感のあるワインでした。産地はロンドン北東部のエセックス州で、降水量が少なく温暖な気候。英国と言えばスパークリングワインが有名ですが、ここはスティルワインに向く土地。このワインの生産者「Danbury Ridge」はピノ・ノワールもおすすめとのこと。

アルバリーニョは様々なスタイルがありますが、今回は樽熟成による深みをもったタイプをセレクト。一般的に爽やかな白ワインという印象が強いアルバリーニョですが、厚みのあるリッチなスタイルでした。

夏野菜の美味しさをそのまま閉じ込めたガスパチョ。ひんやりとした口当たりに、トマトやピーマンの風味が広がります。トップのスイカが、みずみずしい甘みと爽やかさを添えて、夏らしい!

Aszú 3 Puttonyos 2018 / Bodegas Oremus

通常、スープとワインを合わせることはあまりなく、ペアリングでは「液体に液体」を重ねるのは難しいそうです。今回のワインは、酸味の強い白ワインと甘口ワインという対照的な2種類。トマトの持つ酸味に、シャープな酸を備えた白ワインを合わせる“酸×酸”のペアリング。一方、残糖控えめな甘口トカイでは、“酸×甘味”のペアリングを楽しめる構成です。

スープだけを味わう時は、酸味のある白ワイン「Hakko Chaudのためらいなく」との相性が抜群。一方、スイカを口に含んだ時には、甘口ワインのやわらかな甘みが爽やかさを引き立て、より心地よく感じられました。

アメリケーヌソース

Sketch Albariño 2020 / Raúl Pérez

井黒ソムリエが「現時点で世界最高峰」と評するアルバリーニョ、Sketch Albariño 2020 / Raúl Pérez が登場。こちらと同時に提供されたのが、アルバリーニョのスペシャリストとも言えるフェルミエのAlbariño Pasificado 2023です。天日干しによって糖度を高めたブドウを使用するため、アルコール度数が高く、力強い味わいに仕上がるのが特徴。世界最高峰のアルバリーニョと並べて供するのであれば、それに負けない存在感を放つワインを、そんな考えから、井黒ソムリエはPasificadoをセレクトしたそうです。

クレソンとラディッシュのサラダ

目の前でフランベされた新潟県産和牛サーロイン。お肉は「にいがた和牛肥育名人」と県から認定されている新潟県長岡、田口ファームの新潟和牛。笹川流れの塩、わさび、トリュフ醤油でいただきました。

Bonnes-Mares Grand Cru 2022 / Robert Groffier

「水の綾」の品種はカベルネ・ソーヴィニヨン。その味わいはまるで熟成したピノ・ノワールのようで、多くの方がピノ・ノワールだと思って口にしていました。ちなみにこちらはまだリリース前でした。

続いて登場したのは、Bonnes-Mares Grand Cru 2022 / Robert Groffier。圧巻の一本。価格は10万円以上!

ローカルウイスキーのハイボール

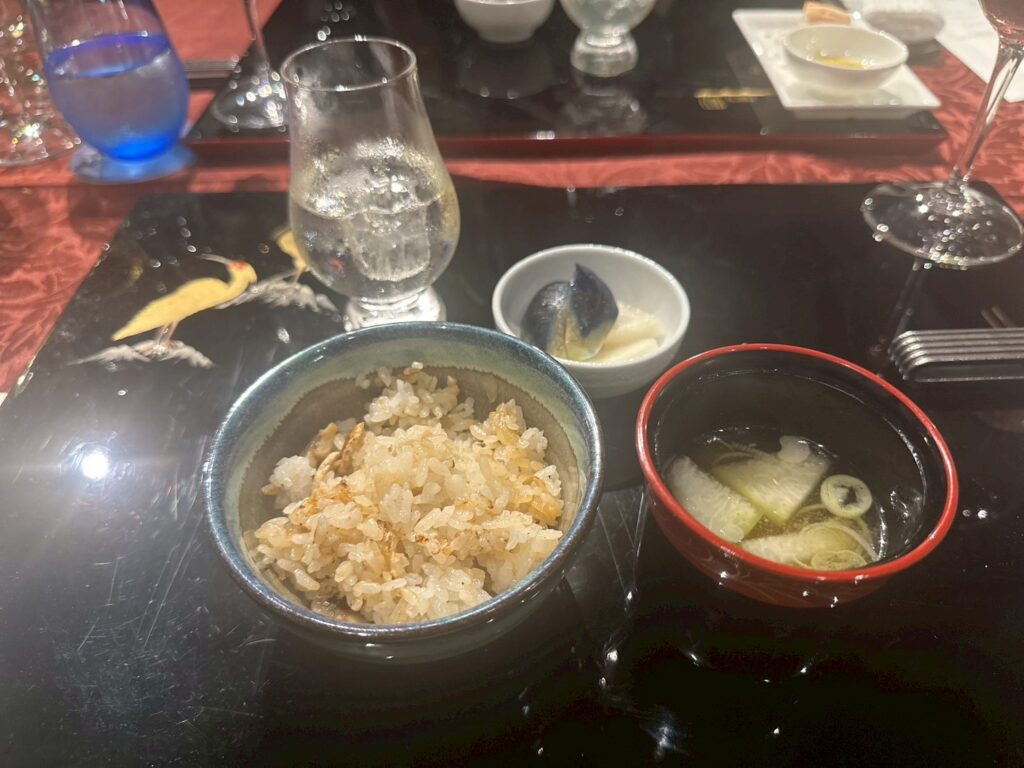

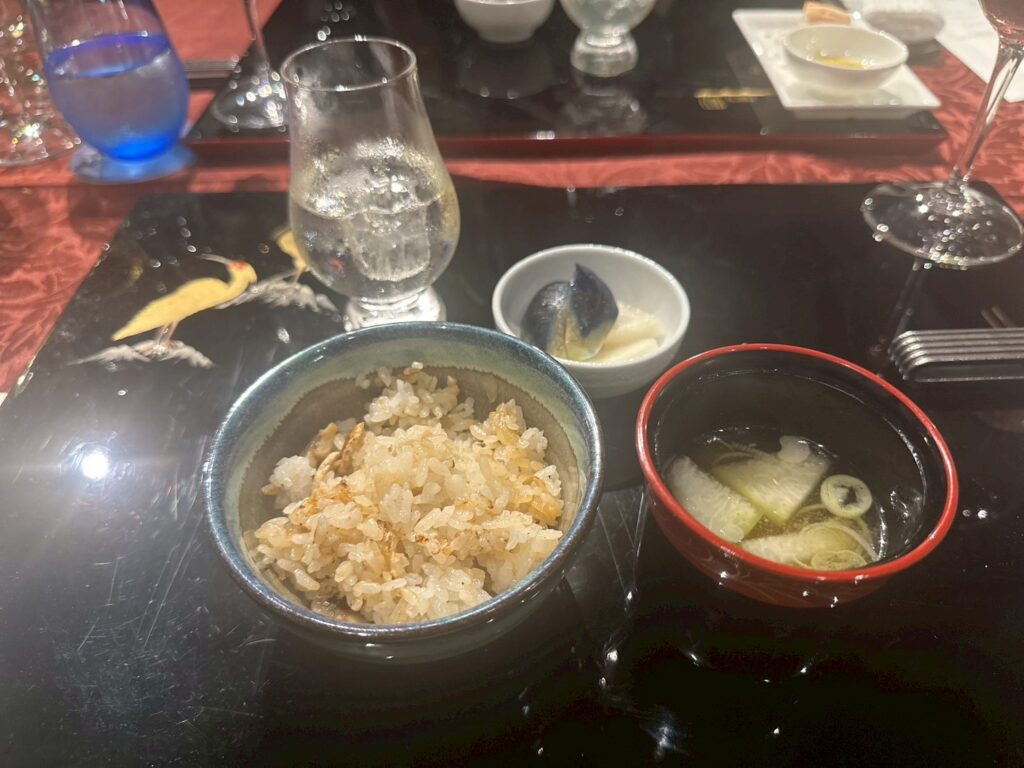

たっぷりのマッシュルームが入ったガーリックライスには、佐渡島産コシヒカリを使用。お味噌汁は新潟名産のシブヤみそを、漬物には夏に旬を迎える十全なす。ペアリングはワインではなく新潟産のウイスキーをハイボールで。

ココナッツジェラートを添えて

食用ブドウや香り高い品種のブドウは、甘口ワインに仕立てることで、まるでデザートのような味わいに。井黒ソムリエおすすめのアレンジは、旬の果実を使ったミネストローネにワインを加えるというもの。甘口ワインの豊かな風味と果実の爽やかさが見事に溶け合い、さらに美味しい一皿になりました。

新しい発見とワインの奥深さを感じた時間

新潟は発酵食品やお魚、お肉、野菜まで魅力的な食材の宝庫だと再確認。そこにお酒までそろって、食の楽しみがいっそう広がります。

井黒ソムリエは、一つ一つのテーブルを回り、参加者からの質問に丁寧に答えてくださいました。ワインの背景や生産者の想い、そして料理との相性を引き立てるペアリングのポイントまで、より深く掘り下げて解説してくださり、プライベートレッスンのような贅沢な時間に。新しい発見があり、ワインの奥深さを改めて感じさせられる、とても充実した学びのひとときとなりました。

Day2:フェルミエ訪問とランチ

本多孝さん

フェルミエのブドウ栽培とワイン造り

2日目の最初は「フェルミエ」へ。本多さんは東京で証券マンとして働いていましたが、カーブドッチ主宰のワイナリー経営塾を受講したことをきっかけに、2006年にフェルミエを創業。特に白ブドウ品種アルバリーニョにフォーカスしたワイナリーです。他にはカベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェルド、ピノ・グリ、ピノ・ノワールなども栽培しています。自社畑での栽培の他、残りは契約農家や北海道余市など他地域から調達しており、土地の個性を最大限に引き出すワイン造りにこだわっています。

(ディジョンクローン)の畑

まずはピノ・ノワールの畑を見学しました。2013年に栽培を始めた樹齢10年ほどのブドウで、実験的に2種類の植え方をしているそうです。

1つ目は、高さは1.5m、トラクターが通れるくらいの2.5mの間隔で植えられたドイツ系(シュペートブルグンダー)。ロゼやシュペートブルグンダーのワインとして仕込まれます。

2つ目は密植栽培で、ディジョンクローン115・667・777を使用。病気に弱いピノ・ノワールのため雨よけカバーを設置し、ヴェレゾン期には鳥よけネットもかけています。密植は日陰になりやすいため、ブドウ樹の高さを低めにしているとのことです。除葉は基本的に東側を先に行い、収穫直前に西側も行います。砂地土壌はワインがさらっと仕上がる傾向があるため、ミッドパレットの凝縮感を狙って密植を試みています。

栽培しているクローン115・667・777それぞれの特徴は下記の通り。

667:収穫は最も遅い。

115:粒がやや大きく赤系フルーツの香り。収穫は最も早く、この畑では777より約1週間早い。

777:粒が小さめで黒系フルーツの香り。

登るのが大変でした

斜面の畑ではプティ・ヴェルド、メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、アルバリーニョを栽培しています。多くの畑はブドウの列が南北方向に並びますが、この畑だけは東西方向に植えられているのが特徴です。2020年から栽培をしていて、現在の配置は、温暖化を見据え、日射の入り方や海風の抜けを考慮した設計になっています。

醸造所へ向かう途中には、アルバリーニョとカベルネ・フランの畑が広がっていました。いずれも2005年に植えられたもので、もとはカーブドッチ所有の畑だったものを買い取ったそうです。ここは日本で最初にアルバリーニョが植えられた畑であり、この場所から苗木が全国へと広がっていったとのことです。

アルバリーニョは新潟市南区新飯田でも栽培しており、こちらでは棚栽培をしているそうです。

資金も人手も限られる中で、どこに重点を置くかが重要だといいます。ワインを造るのは人ではなく酵母であり、いかに酵母がベストなコンディションで100%の力を発揮できる環境を整えるかが鍵。そのため、発酵前の処理をいかに健全な状態に保つかに強くこだわっています。

特に重視しているのは温度管理と酸化防止。ブドウに傷をつけないこと、そして液体状態で空気に触れさせないことを徹底しています。除梗機も、シャトー・オーブリオンや国内大手ワイナリーが採用するタイプを導入し、果粒をできるだけ傷つけずに処理。4℃に冷やしたブドウを10℃の部屋で扱い、果汁温度は7〜8℃程度に抑えます。この範囲であればリスクは少ないそうです。

こちらの部屋には、この日の朝、オゾンで殺菌し硫黄で燻蒸したばかりの樽が並んでいました。樽の手前にはボトル保管スペースがあります。フェルミエの年間生産量は約1万6千本ですが、最大2万本を置けるように設計された熟成庫です。

ワイン造りでは感覚だけに頼らず、成分分析のための機器も導入し、客観的なデータを重視しています。室温管理にはエアコンを使わず、赤い棒状の配管の中を冷媒が循環して部屋を冷却。これによりエアコンの風によるコルクの乾燥やワインの劣化を防ぎ、ラベルも傷めません。

テイスティング

キュヴェ ドラゴン ブラン・ド・ノワール

2023年のピノ・ノワールを100%使用した瓶内二次発酵方式のスパークリングワイン。

エルマール・アルバリーニョ 2024

フェルミエ自園の新潟市西蒲区越前浜産アルバリーニョ100%使用(垣根栽培)。「El Mar(エルマール)」は、新潟の海と砂のテロワールが育む豊かなミネラル感を表現した、フェルミエのトップキュヴェ。ステンレスタンクで発酵・熟成され、ジャスミンやユリを思わせる華やかな香りと凝縮感を持ち、ミッドパレットの充実感が印象的です。本多さんのおすすめペアリングは、山菜の天ぷら。

エルマール・アルバリーニョ・マセレーション 2016

特別にご用意いただいた一本。原料ブドウや区画、収穫のタイミングは「エルマール・アルバリーニョ 2024」と同じですが、果皮と果汁を接触させるスキンコンタクトを行い、オレンジワインとして仕上げられています。香りは温州ミカンやオレンジを思わせ、紅茶の茶葉やアールグレイのニュアンスも感じられます。果皮由来のほろ苦さや渋みがあり、油脂を含む料理や肉汁を閉じ込めた料理、煮込み、クリーム系の料理と好相性。井黒ソムリエのおすすめは小籠包です。オレンジワイン発祥の地ジョージアでは、小籠包に似た料理や「シュクメルリ」などとも合わせられているそう。特徴的な香りは羊肉料理、ジンギスカンとの相性も抜群。幅広い料理に寄り添う、汎用性の高い一本です。

ネッビオーロ 2021

日本ワインとしては珍しいネッビオーロ。本多さんによると、ネッビオーロは果汁も渋いそうです。こちらは井黒ソムリエもはじめて聞いた情報とおっしゃっていました。

カベルネ・フラン2023

しなやかなタンニンと緻密な酸味、そしてハーバルな香りが印象的でした。本多さんによれば、近年はメルロなどが過熟傾向にある中で、ハーバルなニュアンスをもつカベルネ・フランの価値が高まっているそうです。おすすめのペアリングは、鴨やマグロ。鴨といえばピノ・ノワールが定番ですが、軽やかなカベルネ・フランとも相性抜群だとか。さらに和のテイストを加えたい場合は、実山椒を合わせると良いとのこと。

ピノ・ノワール2023プルミエ クラッセ

新樽100%使用。樽の甘い香りと全房発酵のスパイシーな香りが調和しているワインでした。

出会えて嬉しい

併設レストラン「Fermier」でのランチ

ブドウ畑を見渡せるレストラン「Fermier」で、石窯焼きのピッツァランチをいただきました。ここはミシュランガイド新潟2020掲載店でもあり、ゆったりとした空間で特別なひとときを楽しめます。

蜂蜜を添えて

エチケット原画「田園」

CAライターがお土産に購入

テイスティングやランチで出会ったお気に入りのワインは、レストラン内のワインショップで購入することができます。

Day2:ハッコーショオ訪問

看板とブドウ畑

2025年8月より、ワイナリー名が「Domaine Chaud」から「Hakko Chaud(ハッコーショオ)」へと変更されています。

全国的に深刻化している農家の人手不足や高齢化。小林さんは「そういう地域で育った果物を使って面白いものを作れたら楽しいし、人も喜ぶはず」と考えてきたそうです。やがて「自分たちはドメーヌ(自社畑のブドウでワインを造る生産者)ではないな」と感じ、名前を変えたい、ドメーヌという言葉を外したいと思うように。熟考の末、日本語を取り入れた名前にしたいと考え、発酵を使い「ハッコーショオ」に改名しました。「ショオ」は多くの人から呼ばれてきた小林さんの愛称で、この名前が残っていれば大丈夫だろうと思ったとのこと。また、旧名に使われていた“Chaud”はフランス語で「温かい」という意味で、発酵から生まれる熱や情熱といったニュアンスを含んでおり、その思いも新しい名前に受け継がれています。

個性派ワイナリーの魅力と造り手の想い

小林英雄さん

最後に訪れたのは「ハッコーショオ(旧:ドメーヌ・ショオ)」。2011年に創業されたこのワイナリー名は、フランス語の「Chaud(ショオ、熱い・情熱的な)」と、代表の小林さんの「小」をかけたもので、最近、「発酵(ハッコー)」の意味も込めて「ハッコーショオ」に改名しています。小林さんは幼少期をドバイで過ごし、大学、大学院の博士課程で微生物の研究、その後コンサルティング業界を経て(ワイナリー起業を見据えて、経営を学ぶため)、2008年からカーブドッチで修業し、その後奥様と二人でワイナリーをスタート。ご夫妻の手による自然な環境を大切にしたワイン造りを信条としています。

「箱庭」という畑

「箱庭」のブドウはまだ栽培し始めたばかりで、この畑のブドウがワインになってリリースされるのは4、5年後だそう。畑にはそれぞれ名前が付いており、その畑名がそのままワイン名になるそうです。

ブドウの細胞や免疫に関する、初めて聞く興味深いお話も伺うことができ、とても面白かったです。

アルバイトの方も含め、スタッフの皆さんは全員クライマー。ボルダリングジムに通い、そこで出会った人をスカウトして働いてもらっているそうです。

こちらの部屋には選果台、除梗・破砕機、プレス機、熟成樽などがありました。

小林さんの言葉で印象的だったのは、「日本にずっといなかったこともあり、日本が一番かっこいいと思って育ってきた、だから日本ワインが好き」という一言。ヨーロッパを真似たり、他国のスタイルに寄せたりする発想は全くなく、“日本がかっこいい”という信念を持ってワイン造りをされています。

小林さんの幼少期からワイナリーを立ち上げるまでの歩みは、とてもユニークで引き込まれます。公式YouTube「ハコショチャンネル」も必見です。ハコショチャンネル

テイスティング

ハッコーショオで味わったのは5種類のユニークなワイン。

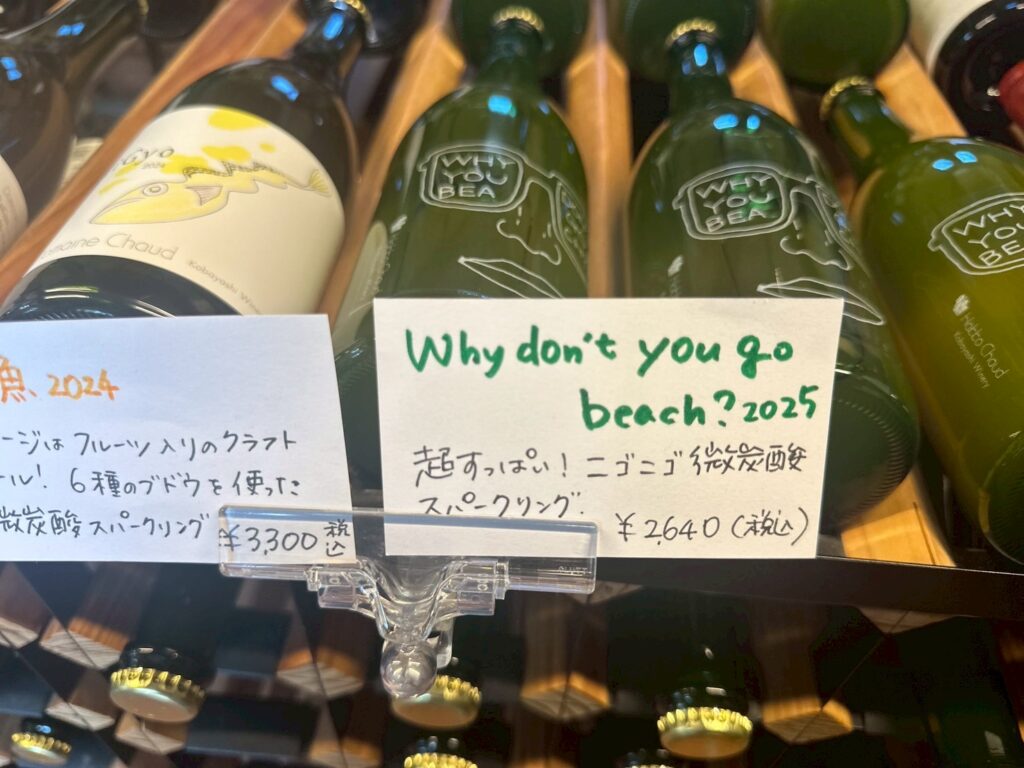

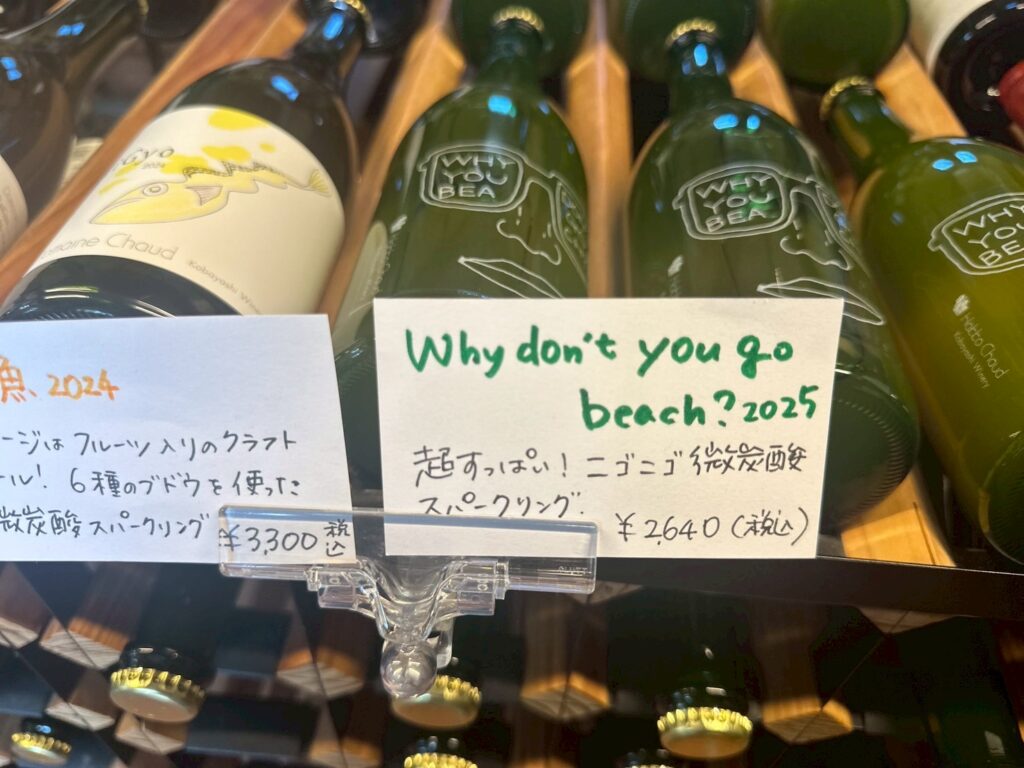

まずはハッコーショオ夏の風物詩という、超すっぱい!にごにご微炭酸スパークリング「Why don’t you go beach?2025」。こちらは7月23日に収穫し、8月1日に瓶詰め、8日にリリースという短期間で造られたもの。酸味はシャンパーニュの倍ほど、pHは2.7、酒石酸換算の総酸値は17だそう。

お料理を合わせるなら、小林さんのおすすめは「牛タン」「唐揚げ」「お刺身」「海鮮バーベキュー」などなど。居酒屋のドリンクメニューにオンリストしてあったらいいなとおっしゃっていました。

魚のコブダイが描かれた印象的なロゼワインは「GreGreGrape 2024 / グレグレグレープ」。スチューベンという香り豊かな食用ブドウで造られたワインはエスニックやスパイシーなお料理に合わせたい。CAライターもお土産として購入しました。ちなみにラベルは小学校4年生が書いたそう。

「Some people talk to animals. Not many listen though. / まずは話を聞くことから」はシャルドネで造られたワイン。その長い名前は、ワインの自由なスタイルを象徴しているかのようです。小林さん好みに仕上げられた一本で、ことりとリンゴが描かれたラベルは、小林さんの姪によるもの。味わいにもリンゴのニュアンスがありました。例年より新樽の比率を高めて造られています。

「Please don’t be sad / 悲しまないで」はカベルネ・ソーヴィニヨンで造られたワイン。小林さんが日本でワインを造る理由のひとつを体現した一本です。マッチョで力強い品種を、日本のみずみずしい土地で栽培したら、きっとピノ・ノワールのような柔らかさをもったワインになるのでは、そんな発想から造り始めたそうです。小林さんにとって、このワインこそが“ジャパン・カベルネ”の理想のスタイルだといいます。

まだラベルが貼られていないリリース前の「雲見(kumomi)」は、この地域で最も高い場所にある畑から造られるワイン。雲が一番近くに見えることから名付けられました。「くもみ」とは、昔の人が同じ形が二度とない雲を見て楽しんだ遊びのこと。毎回ワインの造りを変えることから、この名が付けられたそうです。品種はピノ・ノワールで、畑の中でも最も手間ひまをかけて栽培しているとのこと。スパイスの香りもあり、複雑な味わいが印象的でした。

小林さんのワインラベルの主な目的は、ワインの液体を想像させないこと。あえて品種名は書かず、デザインから品種やスタイルを結びつけられないようにしているそうです。また例えば「パワフルレッド」のように味わいを先入観で想像させる名前は付けず、「よくわからない」ように、ワイン名もあえて長くしています。絵とワイン名は、何となくの感覚で決めているとのこと。その自由でユニークな発想に、どんどん小林さんワールドに引き込まれていきました。

旅のまとめと感想

奥に見えるのはオーヴェルジュ

ツアーで感じたこと

CAライター

砂地の土壌と海風が育む個性豊かなワイン、造り手の情熱、新潟ワインコーストの魅力を存分に堪能することができました。井黒ソムリエのわかりやすく、ユーモアを交えた解説は、ワインに詳しくない方にも親しみやすく、また専門的な知識を求める方にも満足感を与えてくれます。

ツアー中はヴィノテラス事務局の方が終始撮影を担当してくださり、終了後には写真を共有してもらえます。そのため、醸造家や井黒ソムリエの話を、自分でカメラを構えることなく、じっくりと聞いて学べる環境でした。

次回ツアーに参加したい人へのアドバイス

充実した一泊二日でした

参加者はご夫婦やお一人などさまざまで、一人での参加でもディナーの席順などに配慮があり、気兼ねなく楽しめます。ワイン好きという共通点があるため、初対面同士でも会話が弾み、とても充実した時間を過ごせるでしょう。

集合後は全てバス移動なので移動は快適ですが、8月は非常に暑く、ブドウ畑は日差しを遮るものがないため日傘や帽子、サングラスなどは必須。一方で、醸造所やワイン貯蔵庫はしっかり冷えており、見学時間も長いため、長袖など温度調整できる服装がおすすめです。また、ワイナリー見学では写真撮影やテイスティングの機会が多いので、両手が空く小さめのバッグを持参すると便利でした。

ディナーにドレスコードはありませんが、ワイナリーツアー後に着替えて参加している方もいらっしゃいました。素敵な空間なので、おしゃれをして楽しむのもよさそう。

荷物は一泊二日ということで肩掛けバッグで参加しましたが、ワインを購入するならキャリーケースが便利。オンラインでは完売している銘柄が現地で手に入ることもあるため、気に入ったワインはその場で購入するのがおすすめです。

ヴィノテラスのワイナリーツアーやレストラン講座は、ワインをより深く楽しみたい方にぴったり。旅と学びが融合した特別な体験を、ぜひ味わってみてください。

ヴィノテラス ワインスクール公式HPはこちら

ワインスクール「ヴィノテラス」はオンラインに特化したスクールですが、レストラン講座やワイナリーツアーなど、リアルで楽しめるイベントも充実しています。