【Wine Flight編集部より】

元CAからワインの道へ転職──挑戦の舞台は国際的なワイン資格「WSET Diploma」へ。

今回のコラムでは、元日系・外資系客室乗務員の石本育美さんが、ワイン業界へとキャリアをシフトしていく姿を前後編にわたってお届けします。

現在は紹介制レストランでソムリエとして活躍。

Instagram(@iku_winegram)では、ワインの魅力を発信しながら、WSET Diplomaにも挑戦、2025年8月に合格されました。

前編では、CA時代に芽生えたワインへの関心や、業界への転身のきっかけ、現在の仕事について。

そして後編では、世界でも難関とされるWSET Diplomaへの挑戦と、そのリアルな日常を深掘りします。

「いつかワインを学んでみたい」「WSET Diplomaに興味がある」——そう思っている方にとって、一歩を踏み出すヒントがきっと見つかるはず。

ぜひ最後までお楽しみください。

※本記事は石本さんがDiploma挑戦中に執筆いただいたものです。

Ikumi

Ikumi私の経験が少しでも参考になれば嬉しいです。前編・後編とあわせてご覧ください。

Diplomaを通して「自分がどうなりたいか」を言語化すること

WSET Diplomaの学びは、資格取得だけでなく、自分の在り方を見つめ直す旅でもあります。

私は航空業界からワイン業界へ転身し、現在は時短勤務でソムリエとして事務作業やレストランでのサービスに立ち、学びを続けています。子育てとの両立に苦労しながらも、なぜ学びたいのか、どう向き合いたいのかを見失わず、日々工夫を重ねてきました。

そんな私の4つの視点──目標設定、探究心、学ぶ姿勢、そして生活とのバランスについてまとめてみました。

「目標から逆算する」学びのスタイルとその原点

目標達成に欠かせない、私の4つの視点

1.目標設定

私が新しいことに取り組むとき、最初に行うのは「目標と目的の言語化」です。ゴールを描き、そこへ至るまでのプロセスを小さなステップに分解していく。これは、学生時代からずっと大切にしている私の軸です。

たとえば、中学生の頃に「客室乗務員になりたい」と思ったとき、私は次のような問いを自分に投げかけました。

- どのようなステップを踏めばその職に近づけるのか?

- どの航空会社を目指したいのか?

- そのためにはどんなスキルを身につけるべきか?

たとえば、語学は英語プラスアルファで個性を作るために、イタリア語を専攻しました。イタリア語は話者数が比較的少ない分、強みになると考えたからです。さらに、より自分の理想とする働き方に近いと感じた外資系航空会社を目指し、海外ベースでの勤務を志しました。

会社選びでは5つ星のサービスを提供する航空会社を希望。理由は、高水準なホスピタリティに触れることで、自分自身の接客スキルを磨けると思ったからです。そして接客業の経験を積むために、ホテルや旅館、百貨店のアパレルショップなど、あえて異なる接客の現場でスキルを身につけていきました。

この「理想と現実のギャップを見つめ、埋める手段を探して実行する」という思考と行動は、今まさに取り組んでいるWSET Diplomaの学びにもつながっています。

「なぜ学ぶのか」を明確にして進むWSET Diploma

目標達成に欠かせない、私の4つの視点

2.探求心

この姿勢は、現在取り組んでいるWSET Diplomaの学びにもそのまま活かされています。

「なぜ、この学びが必要なのか?」

「この挑戦を通じて、自分はどう成長したいのか?」

受講前に自分自身に問いかけ、そこで掲げた目標が、私の指針となっています。

ワイン資格の認定証バッジ

例えば、ワインを通じて誰かを幸せにしたい、プロフェッショナルとしての土台を固めたい、自分の言葉でワインの魅力を発信したいなど様々ですが、

これらを通じて、自分がどんなワインプロフェッショナルになりたいのかを常に意識することが出来ています。Diplomaの学びは、ブドウ栽培・醸造・消費・ビジネスなど、多方面からワインを捉え直す時間であり、その知見は日々の仕入れやペアリングを組み立てるときにも役立っています。

「自分はなぜそれをやるのか?」を明らかにしたことで、迷ったときも軸に戻れるようになりました。

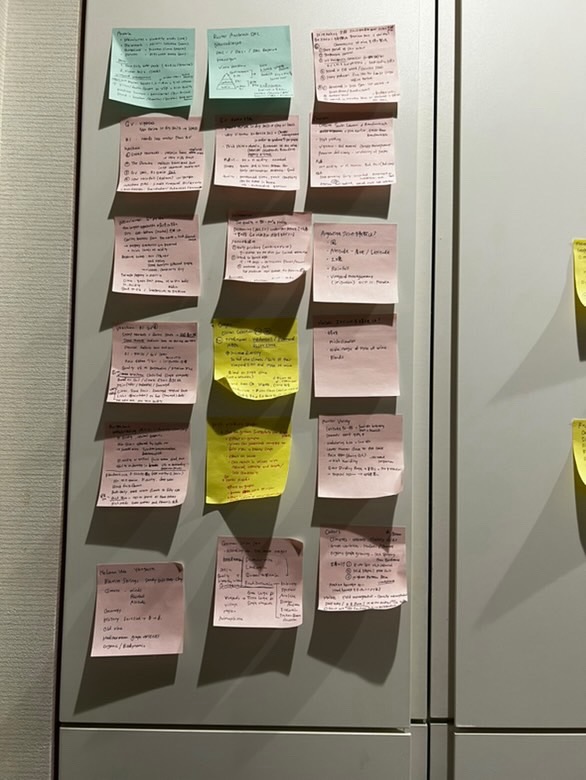

D5(Fortified Wines)対策

知識は「身につける」ものではなく、「深めていく」もの

目標達成に欠かせない、私の4つの視点

3.学ぶ姿勢

D3(Wines of the World)の対策

Diplomaを学ぶ中で、私が最も強く実感したのは、「知識は深めていくもの」だということです。暗記だけではなく、理論に基づいて因果関係を考察する視点が求められます。たとえば、同じスパークリングワインでも、生産国・気候・醸造法によってスタイルや価格がどう変わるのか。また、現在の世界経済・ワイン産業の動向を把握することで、ワインのスタイルなどの変化にも敏感になれます。

これらを自分の言葉で説明できるようになるには、繰り返しの学びと整理が欠かせません。私自身、次のような工夫をして学びを継続しています。

- Harper’s、Decanter、Jancis Robinsonなど業界ニュースの購読

- MWのポッドキャストを活用し、国際的な動向を把握

- テキストの熟読

- テイスティングから論理的に結論を導く訓練

- 不明点は先輩Diplomaホルダーに質問(先輩方、ありがとうございました)

また、YouTubeやインスタグラムなども日常的に取り入れ、知識の定着とアウトプットのバランスを意識しています。

何よりも大切にしているのは「学びを楽しむこと」。自分が面白いと感じてこそ、誰かに伝えたいと思える。Diplomaの学びは大変ですが、その中に“おもしろさの種”を見つけることが、私の学習の原動力です。

限られた時間の中で、子育てをしながら学び続けること

目標達成に欠かせない、私の4つの視点

4.生活とのバランス

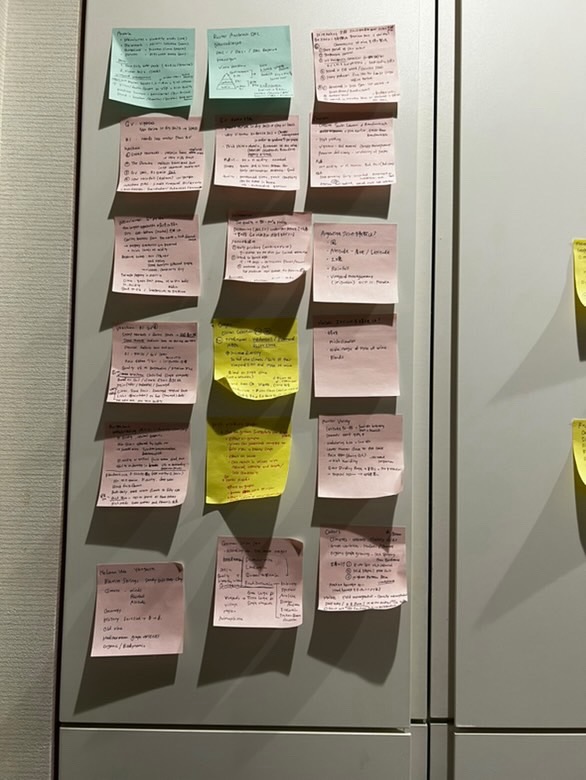

テイスティング対策

学びを継続するための時間の確保は、社会人にとって頭を抱える悩みだと思います。私の場合、妊娠・出産・育児のタイミングと重なり、時間も体力も限られる中での挑戦となりました。

夫が忙しくほぼワンオペ育児なので、1日最大でも5時間、子どもの体調が優れない日は1時間も確保できない。そんな日々の中でも、自分に合ったスタイルを模索しながら勉強を続けました。

たとえば…

- 家事中に、前日の内容を頭の中で反復

- 地理学習にGoogle Earthを活用し、視覚的に記憶

- SNSでワインニュースを要約し、簡単にアウトプット

- 同じく子育て中の仲間と問題を出し合い、励まし合う

- 先輩方の勉強会に参加し、テイスティング力を磨く

週に一度ベビーシッターを頼るなど、周囲の力も借りながら、「できる範囲で、でも諦めずに」進めてきました。

すべてが順調にいくわけではありません。集中できない日もあれば、思うように進まないこともあります。それでも、「昨日より少し前に進めた」という実感で自分を鼓舞し続けました。

学びを続けることは、自分の可能性を育てること。たとえゆっくりでも、その一歩一歩が確かに積み重なっているのだと、今では実感しています。

これからの目標

現在はDiplomaでの学びを続けながら、同じ志を持つ仲間たちと勉強会などに参加し、ワインの知識をより深めています。

将来的には、より多くの方にワインを美味しく&楽しく飲んでいただけるように、ワインの魅力をわかりやすく伝えられる存在になりたいと考えております。

どれだけ知識があっても、そこに“想い”や“感情“がなければ、人の心には届かないと考え、だからこそ、知識と感性の両方を大切に、感じたことを言葉にする力を磨いていきたいと思います。また、日本国内だけに限らず、海外の方々も視野に入れ、質の高いホスピタリティの一部としてワインを楽しんでいただけるような活動もできるように行動いたします。

その一方で、地域の方々や気心を知れたママ友たちと気軽にワインを楽しむような、ワイン会も開催しており、プライベートでもワインライフを満喫しています。まだまだざっくりとしたアイディアなので恐縮なのですが、これから視野を広く持ち、日常の中に少しの豊かさを届けられる存在になりたいです。

伝えられる存在に

石本さんは2025年8月、WSET Diplomaに合格されました。

CAからソムリエへ、そして国際資格への挑戦を経て新たなステージへ。

これからのご活躍にもぜひご注目ください!